Introdução

As línguas de sinais

são línguas naturais porque como as línguas orais sugiram

espontaneamente da interação entre pessoas e porque devido à sua

estrutura permitem a expressão de qualquer conceito - descritivo,

emotivo, racional, literal, metafórico, concreto, abstrato - enfim,

permitem a expressão de qualquer significado decorrente da necessidade

comunicativa e expressiva do ser humano.

Por isso, são complexas porque dotadas

de todos os mecanismos necessários aos objetivos mencionados, porém,

econômicas e “lógicas” porque servem para atingir todos esses objetivos

de forma rápida e eficiente e até certo ponto de forma automática. Isto

porque, tratando-se muitas vezes de significados que demandam operações

complexas que devem ser transmitidas prontamente diante de diferentes

situações e contextos, seus usuários terão que se utilizar dos

mecanismos estruturais que elas oferecem de forma apropriada sem ter que

pensar e elaborar longamente sobre como atingir seus objetivos

linguísticos.

As línguas de sinais distinguem-se das

línguas orais porque utilizam-se de um meio ou canal visual-espacial e

não oral auditivo. Assim, articulam-se espacialmente e são percebidas

visualmente, ou seja, usam o espaço e as dimensões que ele oferece na

constituição de seus mecanismos “fonológicos”, morfológicos, sintáticos e

semânticos para veicular significados, os quais são percebidos pelos

seus usuários através das mesmas dimensões espaciais. Daí o fato de

muitas vezes apresentarem formas icônicas, isto é, formas linguísticas

que tentam copiar o referente real em suas características visuais. Esta

iconicidade mais evidentes nas estruturas das línguas de sinais do que

nas orais deve-se a este fato e ao fato de que o espaço parece ser mais

concreto e palpável do que o tempo, dimensão utilizada pelas línguas

orais-auditivas quando constituem suas estruturas através de seqüências

sonoras que basicamente se transmitem temporalmente.

Entretanto, as formas icônicas das

línguas de sinais não são universais ou o retrato fiel da realidade.

Cada língua de sinais representa seus referentes, ainda que de forma

icônica, convencionalmente porque cada uma vê os objetos, seres e

eventos representados em seus sinais ou palavras sob uma determinada

ótica ou perspectiva.

Por exemplo, o sinal ÁRVORE em LIBRAS

representa o tronco da árvore através do antebraço e os galhos e as

folhas através da mão aberta e do movimento interno dos seus dedos.

Porém, o sinal para o mesmo conceito em CSL (língua de sinais chinesa)

representa apenas o tronco com as duas mãos semiabertas e os dedos

dobrados de forma circular. Em LIBRAS, o sinal CARRO/DIRIGIR é icônico

porque representa o ato de dirigir, porém, é também convencional porque

em outras línguas de sinais não toma necessariamente este aspecto dos

referentes ‘carro’ e ‘ato de dirigir’ como motivação de sua forma mas

sim outros.

Este caráter convencional dos sinais

icônicos atribui a ele um status linguístico posto que é conhecido o

fato de que as palavras das línguas em geral são arbitrárias.

Com isso queremos dizer que ao invés de

rotular todos os chamados signos lingüísticos de arbitrários, seria

melhor considerar que alguns são motivados ou icônicos, porém, todos são

convencionais.

Esta proposta não toma como base apenas

as línguas de sinais mas também as línguas orais. Estas têm sido

estudadas nos últimos anos em seus aspectos também icônicos. No intuito

de tornar alguns conceitos e descrição de eventos mais visíveis,

palpáveis e concretos, as línguas orais usam noções espaciais para

traduzí-las. Por exemplo, alguns conceitos temporais são espacializados

(uma semana atrás, “week ahead”(uma semana à frente)). Alguns eventos

são estruturados cronologicamente ou de forma a reproduzir a sua

natureza contínua ou iterativa (“ele saiu correndo, tropeçou no balde e

caiu” ao invés de “ele caiu porque tropeçou no balde quando saiu

correndo”; e “ele correu, correu, correu até não agüentar mais”). Cada

vez mais alguns lingüístas têm salientado estruturas icônicas ou

motivadas nas línguas orais o que mostra que esta característica não se

encontra presente apenas nas línguas de sinais e que, portanto, melhor

seria preconizar a convencionalidade como propriedade universal dos

“signos” ou formas lingüísticas em detrimento da arbitrariedade.

Com o que dissemos até aqui, podemos

concluir que o meio ou canal que distingue as línguas orais das línguas

de sinais pode privilegiar e explorar características próprias do canal

na constituição das estruturas lingüísticas e na sua articulação e

percepção. Podem mesmo impor restrições aos mecanismos gramaticais como

demonstraremos no decorrer deste texto. Entretanto, essas duas

modalidades de língua apresentam de forma, às vezes, distinta estruturas

geradas a partir de princípios universais e, portanto, comuns.

Basicamente, línguas de sinais e línguas orais são muito semelhantes. As

gramáticas particulares das línguas orais e das línguas de sinais são

intrinsecamente as mesmas posto que seus princípios básicos são

respeitados em ambas as modalidades: elas são dotadas de dupla

articulação (estruturam-se a partir de unidades mínimas distintivas e de

morfemas ou unidades mínimas de significado), usam a produtividade como

meio de estruturar novas formas a partir de outras já existentes,

estruturam suas sentenças a partir dos mesmos tipos de constituintes e

categorias lingüísticas, suas sentenças são estruturadas sempre em torno

de um núcleo com valência, isto é, o núcleo que requer os argumentos

(complementos) necessários para a completude do significado que veicula.

Todas essas colocações serão discutidas a seguir através da descrição

de aspectos estruturais da LIBRAS, os quais serão comparados, sempre que

possível, com os equivalentes em Língua Portuguesa, no intuito de

salientar as diferenças e as semelhanças entre as duas línguas.

No entanto, antes de passarmos à

descrição propriamente dita da LIBRAS, é bom enfatizar que como todas as

línguas ela é natural, isto é, ela é por definição natural.

Assim, não é adequado dizer que a LIBRAS

é a língua natural dos surdos brasileiros. Não, ela é natural devido à

sua própria natureza o que a opõe a sistemas artificiais como o

Esperanto, o Gestuno (sistema de sinais semelhante a um “pidgin”

utilizado por surdos de vários países em sua interação em eventos e

encontros internacionais), os diferentes códigos de comunicação (de

trânsito, das abelhas, dos golfinhos, etc.) e as diferentes linguas

orais sinalizadas (português sinalizado, inglês sinalizado,...).

Dessa forma, considera-se que a LIBRAS é

ou deve ser a língua materna dos surdos não porque é a língua natural

dos surdos mas sim porque, tendo os surdos bloqueios para a aquisição

espontânea de qualquer língua natural oral, eles sim é que só vão ter

acesso a uma língua materna que não seja veiculada através do canal

oral-auditivo.

Esta língua poderia ser uma língua cujo

canal seria o tato. Porém, como a alternativa existente às línguas orais

são as línguas de sinais estas se prestam às suas necessidades. As

línguas de sinais são, pois, tão naturais quanto as orais para todos nós

e, para os surdos, elas são mais acessíveis devido ao bloqueio

oral-auditivo que apresentam, porém, não são mais fáceis nem menos

complexas. Os surdos são pessoas e, como tal, são dotados de linguagem

assim como todos nós. Precisam apenas de uma modalidade de língua que

possam perceber e articular facilmente para ativar seu potencial

lingüístico e, consequentemente, os outros e para que possam atuar na

sociedade como cidadãos normais. Eles possuem o potencial. Falta-lhes o

meio. E a Língua Brasileira de Sinais é o principal meio que se lhes

apresenta para “deslanchar” esse processo.

Estrutura Lingüística da LIBRAS

A

LIBRAS é dotada de uma gramática constituída a partir de elementos

constitutivos das palavras ou itens lexicais e de um léxico (o conjunto

das palavras da língua) que se estruturam a partir de mecanismos

morfológicos, sintáticos e semânticos que apresentam especificidade mas

seguem também princípios básicos gerais. Estes são usados na geração de

estruturas lingüísticas de forma produtiva, possibilitando a produção de

um número infinito de construções a partir de um número finito de

regras. É dotada também de componentes pragmáticos convencionais,

codificados no léxico e nas estruturas da LIBRAS e de princípios

pragmáticos que permitem a geração de implícitos sentidos metafóricos,

ironias e outros significados não literais. Estes princípios regem

também o uso adequado das estruturas linguísticas da LIBRAS, isto é,

permitem aos seus usuários usar estruturas nos diferentes contextos que

se lhes apresentam de forma a corresponder às diversas funções

lingüísticas que emergem da interação do dia a dia e dos outros tipos de

uso da língua.

Veremos a seguir cada um desses conceitos da definição discutidos e ilustrados por estruturas da LIBRAS.

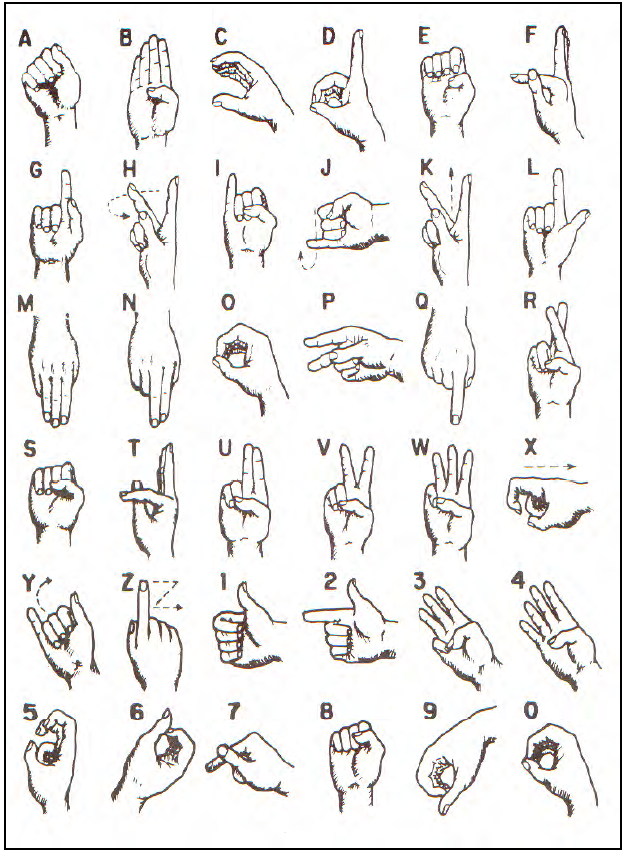

1. O Léxico ou Vocabulário da LIBRAS

O léxico pode ser definido ‘grosso modo’ como o conjunto de palavras de uma língua. No caso da LIBRAS, as palavras ou itens lexicais são os sinais. Pensa-se frequentemente que as palavras ou sinais de uma língua de sinais é constituída a partir do alfabelto manual como por exemplo:

(1) a) C-E-R-T-O b) M-Y-R-N-A c) C-H-O-P-P

Entretanto, não é este o caso. A soletração manual das letras de uma palavra em português, como no exemplo (1), é a mera transposição para o espaço, através das mãos, dos grafemas da palavra da língua oral. Isto é, um meio de se fazerem empréstimos em LIBRAS. Assim, como temos a palavra “xerox” em português que é um empréstimo do inglês, os exemplos em (1) ilustram os inúmeros empréstimos da LIBRAS.

(1-a) é a soletração do nome de uma

pessoa, isto é, de um nome próprio em português porque os nomes

próprios, em LIBRAS, são diferentes. Assim, quando uma pessoa quer

apresentar alguém a alguèm, primeiro soletrará seu nome em português

(M-Y-R-N-A) e, se ele tiver um nome em LIBRAS, este será articulado em

seguida. O exemplo (2) ilustra um usuário da LIBRAS apresentando uma

pessoa chamada Myrna a seu interlocutor.

Exemplo (2):

A: 3 APRESENTAR 2. NOME M-Y-R-N-A. SINAL

MYRNA. ( = Vou apresentá-la a você, o nome dela é M-Y-R-N-A. Seu sinal

(nome próprio em LIBRAS) é Myrna)

(1-b) é a soletração de uma palavra em

português “chopp” palavra para cujo conceito não há sinal ou palavra em

LIBRAS. Neste caso, é a palavra escrita do português que será transposta

para o espaço através da soletração manual.

(1-a) é a soletração de uma palavra em

português para cujo conceito há um sinal em LIBRAS o qual não é

conhecido por um dos usuários, em geral um ouvinte.

Exemplo (3):

A: RESPOSTA CERTO ( = A resposta está certa)

B: O-QUE ISTO, CERTO (= O que quer dizer este sinal?)

A: C-E-R-T-O (= certo)

B: O-K ( Ah! Ok)

B: O-QUE ISTO, CERTO (= O que quer dizer este sinal?)

A: C-E-R-T-O (= certo)

B: O-K ( Ah! Ok)

Ou então, uma pessoa pode soletrar

C-E-R-T-O para mostrar a uma outra como se escreve esta palavra em

português. Neste caso, a soletração manual é um meio de verificação,

questionamento ou veiculação da ortografia de uma palavra em português.

Entretanto, o sinal mesmo para o

conceito “certo” em LIBRAS é o que se segue ao lado da ilustração da

soletração manual da palavra certo:

Agora sim temos uma palavra de LIBRAS.

Podemos perceber que ela não é articulada de forma linear como o são as

soletrações em (1). Esta palavra ou sinal tem uma estrutura distinta

daquela das soletrações ou das palavras em português. As palavras, em

português, são formadas pela justaposição linear de seus componentes ou

unidades mínimas distintas.

Estrutura Sublexical dos Sinais a partir de suas Unidades Mínimas Distintivas

A palavra ou item lexical certo, em português, é formada dos seguintes componentes ou unidades:

em português falado

/sertu/

/sertu/

Temos aqui cinco sons ou fonemas, isto é, cinco componentes ou unidades mínimas da palavra falada certo.

em português escrito

certo

certo

Temos aqui cinco letras ou grafemas componentes da palavra escrita. Não consideramos a letra uma unidade mínima como o fonema porque o fonema, às vezes, é representado, na escrita, por mais de uma letra, como é o caso de:

/xatu/ - chato /x/ - ch

ou, às vezes uma só letra pode representar mais de um fonema, como em :

/leksiku/ - léxico /ks/ - x

Assim, são cinco os componentes ou as

unidades mínimas constitutivas das palavras em português. Essas unidades

mínimas são chamadas fonemas que sabemos ser seqüencialmente combinadas

para formar as palavras.

certo - /s e r t u/

chato - /x a t u/

léxico - /l e k s i k u/

chato - /x a t u/

léxico - /l e k s i k u/

Em LIBRAS, as unidades mínimas ou componentes da palavra ou sinal CERTO são os seguintes:

F é a configuração de mãos

l / é o movimento linear, para baixo com retenção final

TBd é o ponto de articulação do sinal, isto é tronco, busto, lado direito

(Y,Z) (x,y) é a orientação da palma da mão para a esquerda

S é a simetria no movimento ou uso da mão esquerda, realizando o mesmo movimento que a esquerda, também como articulador e não apenas como mão de apoio.

l / é o movimento linear, para baixo com retenção final

TBd é o ponto de articulação do sinal, isto é tronco, busto, lado direito

(Y,Z) (x,y) é a orientação da palma da mão para a esquerda

S é a simetria no movimento ou uso da mão esquerda, realizando o mesmo movimento que a esquerda, também como articulador e não apenas como mão de apoio.

Em português, as unidades mínimas ou componentes da palavra certo /sertu/ podem ser descritas da seguinte forma:

/s/ som com passagem obstruída (consoante), surdo, fricativo.

/e/ som com passagem livre (vogal), sonoro, aberto, médio.

/r/ som com passagem obstruída (consoante), sonoro, vibrante.

/t/ som com passagem obstruída (consoante), surdo, oclusivo.

/u/ som com passagem livre (vogal) sonoro, fechado, posterior.

/e/ som com passagem livre (vogal), sonoro, aberto, médio.

/r/ som com passagem obstruída (consoante), sonoro, vibrante.

/t/ som com passagem obstruída (consoante), surdo, oclusivo.

/u/ som com passagem livre (vogal) sonoro, fechado, posterior.

Pode-se observar pela descrição das

unidades mínimas de CERTO, em LIBRAS, e de certo, em português, que as

características das unidades dos sinais são espaciais (forma da mão ou

do sólido, movimento linear e com retensão, vetores orientacionais da

mão, etc.) e que as características das unidades da palavras faladas são

de natureza acústico-sonoras (passagem livre ou obstruída dos sons,

sonoridade, posição da articulação posterior, frontal, média na boca,

etc.).

Como vimos, as palavras da LIBRAS e do

português se estruturam a partir de unidades mínimas sonoras e

espaciais, respectivamente. Essas unidades ou fonemas, como já dissemos,

são distintivas porque, quando substituídas uma por outra, geram uma

nova forma lingüística com um significado distinto. Por exemplo, em

LIBRAS, temos:

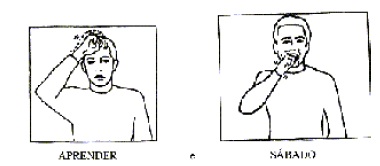

que são duas palavras ou sinais

distintos com significados também distintos somente pelo fato de o

primeiro sinal - APRENDER - ser articulado na testa e de o segundo -

SÁBADO - ser articulado na boca do usuário. Isto é, há uma

característica espacial distinta nos sinais, o ponto de articulação, que

os distingue. Essas características, /na testa/ e /na boca/, são

unidades mínimas distintivas equivalentes aos fonemas das palavras pata e

bata do português, /p/ e /b/, que também distinguem as formas

linguísticas e seus significados. APRENDER e SÁBADO, em LIBRAS, e pata e

bata, em português, são pares mínimos porque suas formas fonológicas

são idênticas em tudo, exceto em uma característica espacial (ponto de

articulação) para os primeiros e fonética (sonoridade) para os últimos.

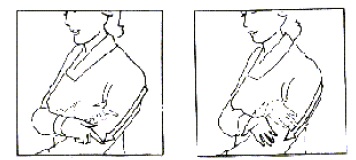

Vejamos outros pares mínimos em LIBRAS:

Pares Mínimos em LIBRAS

EDUCAR/EDUCAÇÃO ACOSTUMAR/COSTUME

Par mínimo distinto pela Configuração de Mão

Par mínimo distinto pela Configuração de Mão

VERDE (SP) GELADO (SP)

Par mínimo distinto pelo Movimento

Par mínimo distinto pelo Movimento

Através dos exemplos acima em LIBRAS e

em português, mostramos que as palavras da LIBRAS também são

constituídas a partir de unidades mínimas distintivas chamadas, em

línguas orais, de fonemas. O número dessas unidades é finito e pequeno

porque, seguindo o princípio de economia, eles se combinam para gerar um

número infinito de formas ou palavras.

Então, o léxico da LIBRAS, assim como o

léxico de qualquer língua, é infinito no sentido de que sempre comporta a

geração de novas palavras. Antigamente, pensava-se que a LIBRAS era

pobre porque apresentava um número pequeno de sinais ou palavras. Pode

acontecer o fato de que uma língua que não é usada em todos os setores

da sociedade ou que é usada em uma cultura bem distinta da que

conhecemos não apresente vocábulos ou palavras para um determinado campo

semântico, entretanto, isso não significa que esta língua seja pobre

porque potencialmente ela tem todos os mecanismos para criar ou gerar

palavras para qualquer conceito que vier a ser utilizado pela comunidade

que a usa. Por exemplo, a LIBRAS não tinha um sinal para o conceito

“linguística” até há poucos anos. À medida que os surdos foram se

inteirando do que se faz em linguística, do que significa linguística,

houve a necessidade de gerar um sinal para esse conceito. O sinal

LINGUÍSTICA não é soletração da palavra em português, porém, tem um

vestígio de empréstimo porque a configuração de mão escolhida é L

(apenas os dedos polegar e indicador estendidos), uma configuração

própria da LIBRAS, porém, que costuma representar a letra “L”no alfabeto

manual. Este sinal é realizado com as duas mãos, palmas para baixo com o

polegar de uma mão quase tocando o da outra, na frente do busto,

fazendo movimentos de rotação positiva e de translação retilínea para os

lados.

Entretanto, não é qualquer combinação de

unidades mínimas distintivas que será permitida pela língua. Há

restrições e devido a elas é que vamos dizer que certas formas não são

aceitas naquele sistema linguístico enquanto outras o são. Uma forma

como lbresk não será identificado pelos falantes do português como uma

forma bem formada ou como uma palavra dessa língua. Isto porque o padrão

fonológico do português é CV (consoante + vogal) e devido a outros

tipos de restrições. Na forma lbresk o uso de várias consoantes e a

sequência de certos tipos de consoantes faz com que esta forma fuja aos

padrões aceitos pela Língua Portuguesa. Da mesma forma, uma forma

constituída a partir das unidades mínimas da LIBRAS não será aceita

enquanto palavra dessa língua se fugir aos padrões que regem a formação

de suas palavras. Por exemplo, um sinal em que o articulador principal é

a mão esquerda ou em que a mão direita é a mão de apoio não será

considerado uma palavra bem formada da LIBRAS.

As unidades descritas acima são chamadas

unidades mínimas distintivas porque distinguem palavras, como nos

exemplos citados para a LIBRAS, APRENDER e SÁBADO, que se distinguem

pelo ponto de articulação: testa e boca, respectivamente.

Da mesma forma, as palavras pata e bata,

em português, se distinguem pela característica fonética sonoridade, ou

seja, a primeira é surda e a segunda é sonora.

Assim, /p/ e /b/ são duas unidades

mínimas distintivas ou fonemas e os pontos de articulação /na testa/ e

/na boca/ também são unidades mínimas, desta vez da LIBRAS, ou

“fonemas”. Daqui para frente, quando falarmos de “fonemas” da LIBRAS

estamos nos referindo às suas unidades espaciais que não têm nada a ver

com som ou fone, porém, que funcionam igualmente aos fonemas das línguas

orais.

Como pudemos observar, os princípios e

mecanismos que são utilizados na estruturação de palavras a partir de

unidades mínimas são os mesmos em português e em LIBRAS. O que difere é a

natureza das características das unidades que são restritas pela

modalidade oral-auditiva, em português, e pela modalidade

visualespacial, em LIBRAS. É devido às mesmas restrições que as unidades

ou fonemas do português se organizam ou estruturam sequencialmente ou

linearmente no tempo enquanto que as unidades ou “fonemas” da LIBRAS se

estruturam simultaneamente ou ao mesmo tempo no espaço.

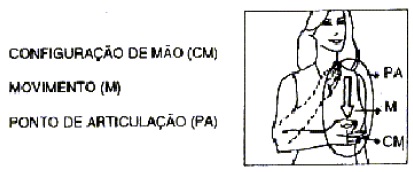

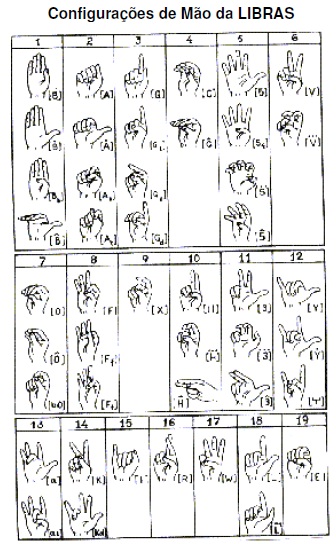

As unidades mínimas distintivas em

LIBRAS são as seguintes de acordo com os parâmetros Configuração de

Mãos, Ponto de Articulação, Movimento-Orientação e Expressão Facial.

Vejamos esses parâmetros no sinal CERTO/CERTEZA, ilustrado a seguir:

Figura do sinal certo

com seus parâmetros

com seus parâmetros

As 46 configurações de mão da LIBRAS

Pontos de Articulação da LIBRAS

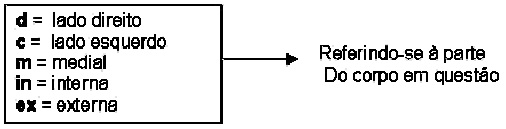

É preciso também empregar certos adjetivos que localizam mais precisamente os pontos de articulação:

C CABEÇA

topo da cabeça

topo da cabeça

T testa

R rosto

S parte superior do rosto

I parte inferior do rosto

P Orelha

O olhos

N nariz

B boca

d bochechas

A zona abaixo do queixo

T testa

R rosto

S parte superior do rosto

I parte inferior do rosto

P Orelha

O olhos

N nariz

B boca

d bochechas

A zona abaixo do queixo

T TRONCO

P pescoço

O ombro

B busto

E estômago

C cintura

B BRAÇOS

S braço

Q queixo

I antebraço

C cotovelo

P pulso

M MÃO

P palma

C costa da mão

L1 lado do indicador

L2 lado do dedo mínimo

D dedos

Dp ponta dos dedos

Dd nós dos dedos (junção entre os dedos e a mão)

Dj nós dos dedos (primeira junta dos dedos)

D1 dedo mínimo

D2 anular

D3 dedo médio

D4 indicador

D5 polegar

V Interstícios entre os dedos

V1 Interstício entre o polegar e o indicador

V2 Interstício entre os dedos indicador e médio

V3 Interstício entre os dedos médio e anular

V4 Interstício entre os dedos anular e mínimo

p PERNA

EN ESPAÇO NEUTRO

P pescoço

O ombro

B busto

E estômago

C cintura

B BRAÇOS

S braço

Q queixo

I antebraço

C cotovelo

P pulso

M MÃO

P palma

C costa da mão

L1 lado do indicador

L2 lado do dedo mínimo

D dedos

Dp ponta dos dedos

Dd nós dos dedos (junção entre os dedos e a mão)

Dj nós dos dedos (primeira junta dos dedos)

D1 dedo mínimo

D2 anular

D3 dedo médio

D4 indicador

D5 polegar

V Interstícios entre os dedos

V1 Interstício entre o polegar e o indicador

V2 Interstício entre os dedos indicador e médio

V3 Interstício entre os dedos médio e anular

V4 Interstício entre os dedos anular e mínimo

p PERNA

EN ESPAÇO NEUTRO

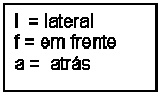

Outros termos são usados para descrever a

translação horizontal de pontos de articulação como imagens de um ponto

precedente no referencial do corpo:

Na descrição dos pontos de articulação, são ainda usados os seguintes termos:

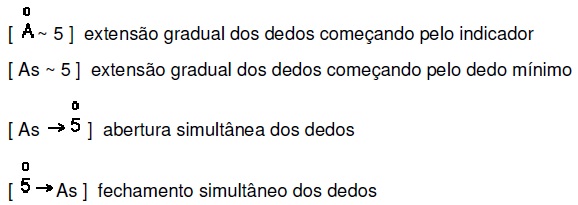

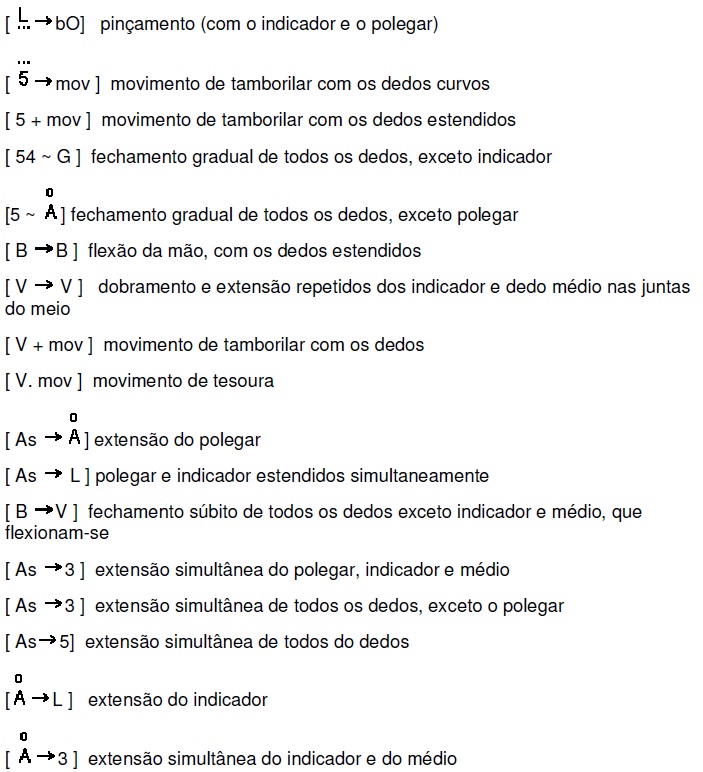

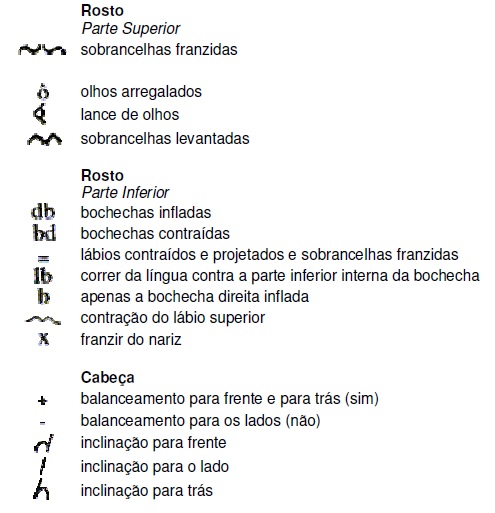

Movimentos e Tipos de Orientação da LIBRAS

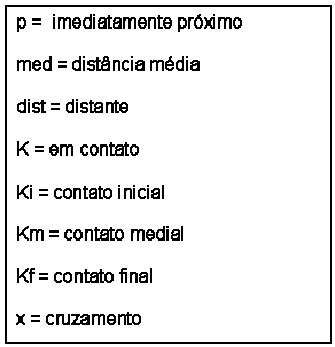

Movimentos internos das mãos:

Expressão não manuais da LIBRAS

Rosto e Cabeça

wh cabeça projetada a frente, olhos levemente cerrados, sobrancelhas franzidas (ex.: o que?, quando?, como?, quando, por que?)

cabeça projetada para trás, e olhos arregalados (ex.: quem?)

wo

Tronco

Movimentos de rotação

Movimentos de translação (as mãos se deslocam no espaço)

Retilíneos

Circulares

Contínuos

Com retensão

Fefreados

Tensos

Simples

Repetidos

Circulares

Contínuos

Com retensão

Fefreados

Tensos

Simples

Repetidos

Formação dos Ítens Lexicais ou Sinais a partir de Morfemas

Mostramos,

no item anterior, como se estruturam as palavras das línguas Portuguesa

e LIBRAS a partir de suas unidades mínimas distintivas ou “fonemas”.

Vamos ilustrar agora como se formam as palavras da LIBRAS a partir de

seus morfemas ou unidade mínimas de significação.

Morfemas Lexicais e Morfemas Gramaticais

Os morfemas são unidades que podem ter

funções lexicais ou gramaticais. Por exemplo, as palavras casas,

construção e impossível do português são constituídas dos seguinte

morfemas:

casa - s (plural)

constru- ção (nome)

possível- im (negação)

morfema lexical morfema gramatical

Em LIBRAS, nem sempre os morfemas que formam as palavras são equivalentes aos do português. Podemos, porém, ilustrar os morfemas da LIBRAS como se segue:

SENTAR - movimento repetido (marca de nome)

BONITO - expressão facial ~~ (marca de grau aumentativo)

BONITO - expressão facial Ô (marca de grau diminutivo)

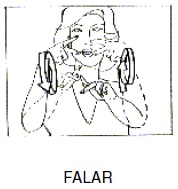

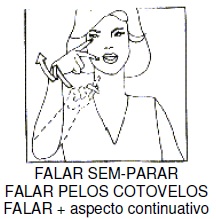

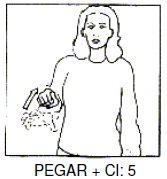

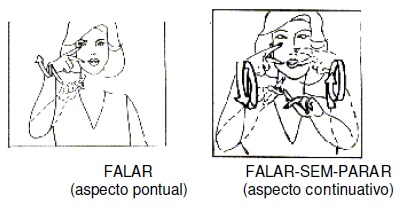

FALAR - 2 mãos e movimentos longos (aspecto continuativo)

PEGAR - Cl:5 Classificador para objetos redondos grandes

PEGAR - Cl:F Classificador para objetos pequenos e pequenos

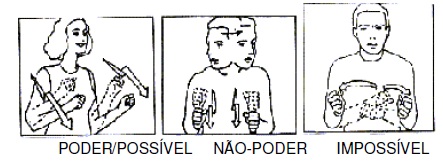

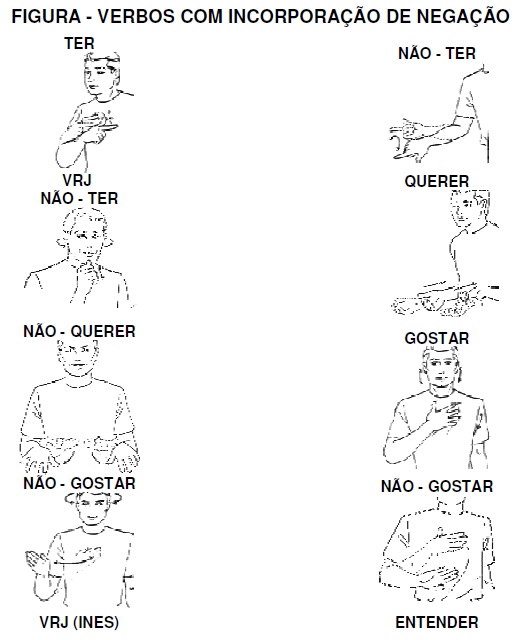

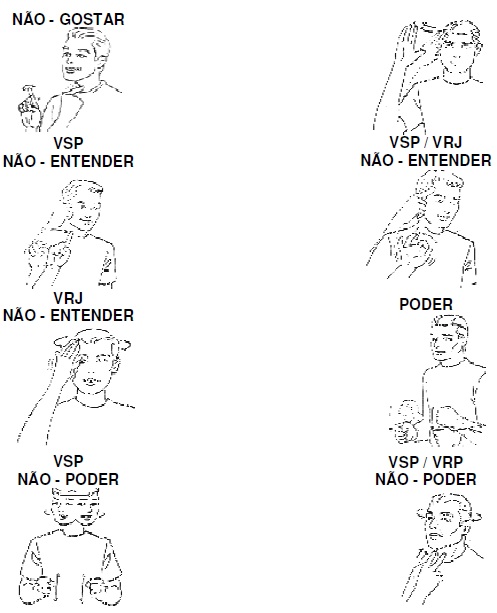

PODER - movimentos da cabeça (negação): NÃO-PODER

POSSÍVEL - movimento inverso das mãos (negação): IMPOSSÍVEL

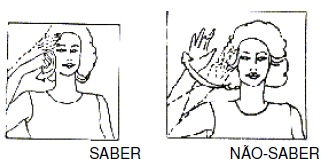

SABER - movimento da mão para fora (negação): NÃO-SABER

morfema lexical morfema gramatical

BONITO - expressão facial ~~ (marca de grau aumentativo)

BONITO - expressão facial Ô (marca de grau diminutivo)

FALAR - 2 mãos e movimentos longos (aspecto continuativo)

PEGAR - Cl:5 Classificador para objetos redondos grandes

PEGAR - Cl:F Classificador para objetos pequenos e pequenos

PODER - movimentos da cabeça (negação): NÃO-PODER

POSSÍVEL - movimento inverso das mãos (negação): IMPOSSÍVEL

SABER - movimento da mão para fora (negação): NÃO-SABER

morfema lexical morfema gramatical

Vejamos algumas ilustrações dos sinais acima:

Formação de Palavras por Derivação e por Composição

As ilustrações acima são exemplos de formação de palavras por derivação.

CADEIRA é derivado de SENTAR através do

movimento repetido do primeiro; BONITINHO é derivado de BONITO através

da adjunção da expressão facial ~~ , marca de grau aumentativo; BONITÃO é

derivado de BONITO através da adjunção do afixo expressão facial Ô,

marca de grau diminutivo; FALAR-SEM-PARAR é derivado de FALAR através da

adjunção da mão esquerda e do alongamento dos movimentos, marca de

aspecto continuativo; PEGAR-BOLA é derivado de PEGAR através da adjunção

do afixo Cl:5, classificador para objetos redondos grandes; PEGARAGULHA

é derivado de PEGAR através da afixação do morfema gramatical Cl:F,

classificador para objetos pequenos e pequenos; NÃO-PODER é derivado de

PODER através do afixo negativo, movimentos da cabeça para os lados;

IMPOSSÍVEL é derivado de POSSÍVEL através da inversão do movimento de

para baixo para os lados, afixo também negativo; NÃO-SABER e derivado de

SABER através da afixação de um movimento da mão para fora, morfema

negativo também.

Através desses exemplos, pudemos

observar que as primeiras palavras são formadas a partir de seus

radicais aos quais se juntam afixos ou morfemas gramaticais, pelo

processo de derivação. As palavras ou sinais em LIBRAS também podem ser

formadas pelo processo de composição, isto é, pela adjunção de dois

sinais simples em formas compostas. Por exemplo:

CASA + CRUZ = IGREJA

MULHER + PEQUENO = MENINA

HOMEM + PEQUENO = MENINO

Alguns sinais como SENTAR e CADEIRA são distintos quanto à forma para as categorias verbo e nome, porém, a maioria deles não se distingue quanto às categorias verbo, nome, adjetivo e advérbio. O que vai definí-las como tal é sua função na sentença. Podemos, entretanto, ilustrar alguns casos de palavras que poderiam ser derivadas de outras como é o caso de construir e construção, em português. Por exemplo, nas sentenças abaixo, identificamos um mesmo item lexical como nome ou verbo, dependendo da sentença em que aparecem:

ELE NÃO LIMPAR-CHÃO-Cl:Y (com escova)

(=Ele não limpou com escova o chão)

ELE LIMPAR-CHÃO-Cl:Y (com escova) NÃO-Y

(=Ele não fez a limpeza do chão com a escova)

No primeiro exemplo, o item lexical LIMPAR-CHÃO-Cl:Y tem uma função verbal.

Entretanto, na segunda sentença,

LIMPAR-CHÃO-Cl:Y tem uma função nominal, ou seja, é um substantivo

porque vem acompanhado de um verbo leve, NÃO-Y, que devido à sua

natureza de verbo sem valência não pode ser considerado um nome.

Neste caso, como os verbos chamados

leves sempre vêm acompanhados de um nome e como o único item capaz de

preencher esta função nominal é o sinal

LIMPAR-CHÃO-Cl:Y, diremos que ele pode pertencer a ambas categorias:

LIMPAR-CHÃO-Cl:Y - verbo

LIMPAR-CHÃO-Cl:Y - nome

LIMPAR-CHÃO-Cl:Y - verbo

LIMPAR-CHÃO-Cl:Y - nome

O mesmo ocorre com as demais categorias: adjetivo, advérbio.

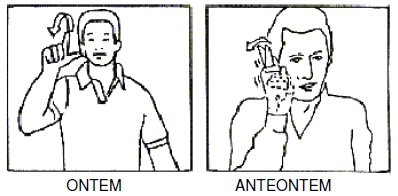

Aspecto Verbal

A LIBRAS, assim como várias línguas de sinais e orais, modula o movimento dos sinais para distinguir entre os aspectos pontual, continuativo ou durativo e iterativo. O aspecto pontual se caracteriza por se referir a uma ação ou evento ocorrido e terminado em algum ponto bem definido no passado. Em português, quando dizemos “ele falou na televisão ontem”, sabemos que a ação de falar se deu no passado, em um período de tempo determinado “ontem”. Em LIBRAS, temos um sinal FALAR para um contexto lingüístico similar. Por exemplo, ELE FALAR VOCÊ ONTEM (=ele falou com você ontem). Entretanto, temos também o sinal FALAR-SEM-PARAR que se refere a uma ação que tem uma continuidade no tempo como no exemplo ELE FALAR-SEM-PARAR AULA (=ele falou sem parar durante a aula).

Vejam estes dois sinais:

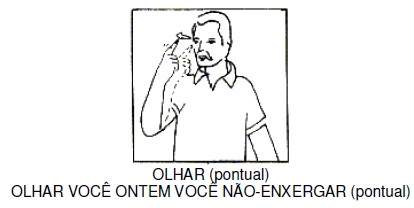

O mesmo ocorre com o verbo OLHAR que

pode sofrer alteração em um ou mais de seus parâmetros e, então, denotar

aspecto durativo. Os sinais ilustrados abaixo poderiam aparecer em

contextos lingüísticos como os que se seguem:

No segundo sinal para "olhar", a

configuração de mão e o ponto de articulação mudam de G1 para 5 e dos

olhos para o nariz. Com isso temos a formação de uma outra palavra com

valor aspectual durativo.

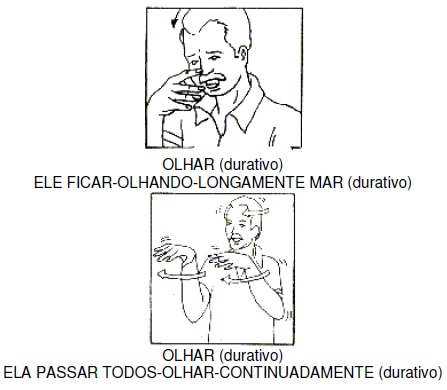

O verbo VIAJAR com valor aspectual

pontual abaixo poderia ser utilizado em sentenças como PAULO VIAJAR

BRASÍLIA ONTEM, enquanto que o sinal verbal com valor iterativo

apareceria em sentenças do tipo PAULO VIAJAR- MUITAS-VEZES. O aspecto

iterativo refere-se a ação ou evento que se dá repetidas vezes. Vejamos

os sinais abaixo:

Esse tipo de afixação que encontramos na

LIBRAS, através da alteração do movimento, da configuração de mão e/ou

do ponto de articulação do verbo que seria considerado raiz ou radical,

não é encontrado em português.

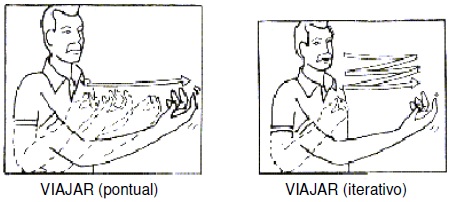

Itens Lexicais para Tempo e Marca de Tempo

A LIBRAS não tem em suas formas verbais a marca de tempo como o português.

Como vimos, essas formas podem se modular para aspecto. Algumas delas também se flexionam para número e pessoa.

Dessa forma, quando o verbo refere-se a

um tempo passado, futuro ou presente, o que vai marcar o tempo da ação

ou do evento serão itens lexicais ou sinais adverbiais como ONTEM,

AMANHÃ, HOJE, SEMANA-PASSADA, SEMANA-QUE-VEM. Com isso, não há risco de

ambigüidade porque sabe-se que se o que está sendo narrado iniciou-se

com uma marca no passado, enquanto não aparecer outro item ou sinal para

marcar outro tempo, tudo será interpretado como tendo ocorrido no

passado.

Os sinais que veiculam conceito

temporal, em geral, vem seguidos de uma marca de passado, futuro ou

presente da seguinte forma: Movimento para trás, para o passado;

Movimento para frente, para o futuro; e Movimento no plano do corpo,

para presente. Alguns desses sinais, entretanto, incorporam essa marca

de tempo não requerendo, pois, uma marca isolada como é o caso dos

sinais ONTEM e ANTEONTEM ilustrados a seguir:

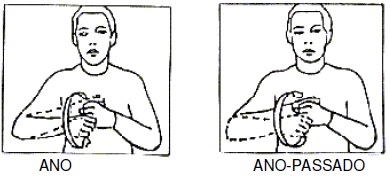

Outros sinais como ANO requerem o

acompanhamento de um sinal de futuro ou de presente, mas, quando se

trata de passado, ele sofre uma alteração na direção do movimento de

para frente para trás e, por si só já significa "ano passado". Os sinais

de ANO e ANO-PASSADO podem ser observados nas ilustrações que se

seguem:

É interessente notar, que uma linha do

tempo constituída a partir das coordenadas: passado (atrás)- presente

(no plano do corpo)- futuro (na frente), pode ser observada também em

línguas orais como o português e o inglês como mencionado no início

desse curso. Uma estruturação completamente diferente do tempo foi

observada por nós na Língua de Sinais Urubu-Kaapor, língua de sinais da

comunidade indígena Urubu habitante da Floresta Amazônica, onde o tempo

futuro é para cima e o presente no torso do usuário dessa língua. O

passado não parece ser marcado.

Isso levou-nos a considerar que as

línguas Portuguesa e LIBRAS não são tão distintas assim naquilo que não

depende de restrições decorrentes da modalidade visual-espacial,

veiculando,assim, uma visão de mundo muito similar, pelo menos nos

aspectos semânticos até o momento estudados por nós.

As diferenças que vimos apontando

ultimamente na estruturação gramatical e lexical da LIBRAS e do

português parecem não apontar tanto para diferenças culturais mas são

sim devidas ao fato de a primeira usar o espaço e de a segunda utilizar o

meio acústico, para estruturar os significados lexicais e gramaticais.

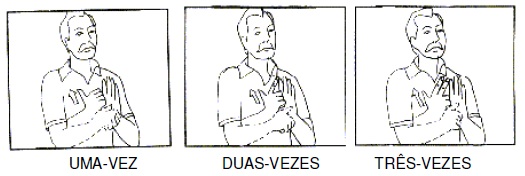

Quantificação e Intensidade

A quantificação é obtida em LIBRAS através do uso de quantificadores como MUITO, mas incorporar a quantificação, prescindindo, pois, o uso desse tipo de palavras. Assim, podemos observar nos exemplos com o verbo OLHAR acima que o olhar pontual é realizado com apenas um dedo estendido enquanto que os outros dois sinais são realizados com as mãos abertas, ou seja, com os dedos estendidos. Dessa forma, esse tipo de alteração do parâmentro Configuração de Mão iconicamente representa uma maior intensidade na ação (FICAR-OLHANDO-LONGAMENTE) ou

um maior número de referentes sujeitos (TODOS-FICAR-OLHANDO). Essa mudança de configuração de mãos, aumentando-se o número de dedos estendidos para significar uma quantidade maior pode ser ilustrado pelos sinais UMA-VEZ, DUAS-VEZES, TRÊS-VEZES:

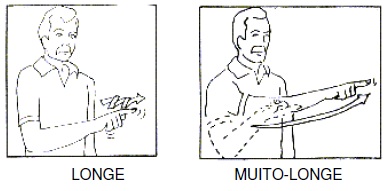

Às vezes, alongando-se o movimento dos

sinais e imprimindo-se a ele um rítmo mais acelerado, obtem-se uma maior

intensidade ou quantidade. Isto é o que ocorre com os sinais FALAR e

FALAR-SEM-PARAR, exemplificados acima e com os sinais LONGE e

MUITO-LONGE ilustrados abaixo:

Como se pode observar, os mecanismos

espaciais utilizados pela LIBRAS para obter significados e efeitos de

sentido distinguem-se daqueles utilizados pela Língua Portuguesa. Nesta,

as formas ou marcas são muito mais arbitrárias e se apresentam em forma

de segmentos sequencialmente acrescentados ao item ou palavra

modificada. Em LIBRAS, ocorre com muita frequência uma mudança interna,

isto é, uma alteração no interior da própria palavra.

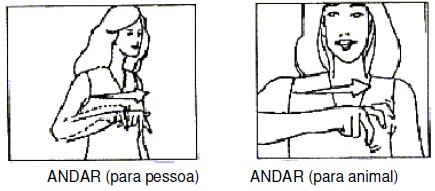

Classificadores

Como algumas línguas orais e como várias línguas de sinais, a LIBRAS possui classificadores, um tipo de morfema gramatical que é afixado a um morfema lexical ou sinal para mencionar a classe a que pertence o referente desse sinal, para descrevê-lo quanto à forma e tamanho, ou para descrever a maneira como esse referente é segurado ou se comporta na ação verbal.

Os classificadores em línguas orais como o japonês e o navajo são sufixos dos numerais e dos verbos, respectivamente.

Em LIBRAS, como dificilmente se pode

falar em prefíxo e em sufíxo porque os morfemas ou outros componentes

dos sinais se juntam ao radical simultaneamente, preferimos dizer que os

classificadores são afixos incorporados ao radical verbal ou nominal.

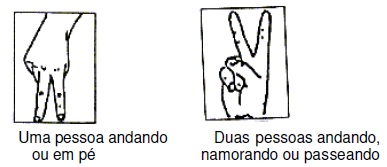

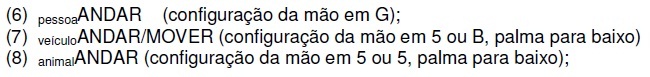

Assim, nos exemplos abaixo, pode-se observar o classificador V e V, que

respectivamente, referem-se à maneira como uma pessoa anda e como um

animal anda.

O classificador em ANDAR (para pessoa)

pode ser utilizado também com outros significados como "duas pessoas

passeando" ou "um casal de namorados" (no caso das pontas dos dedos

estarem voltadas para cima), "uma pessoa em pé" (pontas dos dedos para

baixo), etc. Este classificador é representado pela configuração de mãos

em V, como se segue:

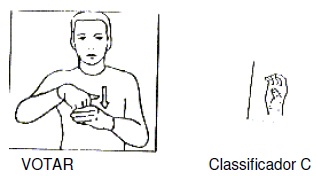

O classificador C pode representar

qualquer tipo de objeto cilíndrico profundo como um copo, uma caixa, uma

urna como no exemplo abaixo do sinal VOTAR:

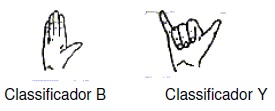

Outros classificadores podem ser os morfemas representados pelas configurações de mão B e Y como se segue:

O classificador B refere-se e descreve

superfícies planas como mesa, parede, chão, etc. enquanto que o

classificador Y refere-se e descreve objetos multiformes ou com formas

irregulares, porém não planos nem finos. O classificador G1 é que é

utilizado para descrever objetos finos e longos.

Inúmeros são os classificadores em LIBRAS, sua natureza semântica e sua função.

Entretanto, apenas mencionamos alguns a título de ilustração.

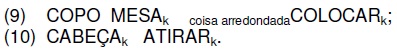

Incorporação de Argumento

As línguas orais e de sinais apresentam vários casos de incorporação de argumento ou complemento. Por exemplo, em português, podemos citar o verbo engavetar que, em uma análise sintático-semântica, poderia ser decomposto em um verbo básico do tipo colocar e em um complemento desse verbo que seria um locativo na gaveta. Assim, podemos dizer “eu coloquei os livros na gaveta” ou “eu engavetei os livros”. O constituinte na gaveta, um locativo, argumento ou complemento de colocar, foi incorporado a este verbo e em decorrência disso temos a outra forma verbal engavetar que prescinde do locativo como complemento porque já carrega esta informação em seu próprio item lexical. Temos, pois, uma forma lexical derivada de outra mais básica, porém, desta vez não pelo processo de derivação por afixação nem por composição, como discutido acima, mas sim pelo que se chama de incorporação de argumento.

Em LIBRAS, o processo de incorporação de

argumento é muito frequente e visível devido às características

espaciais e icônicas dos sinais. Os três verbos abaixo ilustram esse

tipo de incorporação. O primeiro, o verbo BEBER/TOMAR pode ser usado sem

incorporação em sentenças do tipo:

BEBER CERVEJA (= eu bebi cerveja)

Porém, se o objeto direto do verbo for,

por exemplo, café ou chá, o verbo incorporará este argumento e teremos

formas verbais diferentes, como demonstram as ilustrações a seguir:

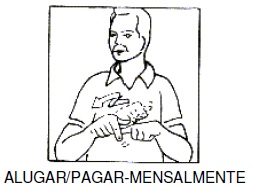

Outro exemplo de incorporação pode ser

ilustrado pelo verbo ALUGAR/PAGARMENSALMENTE em que o verbo PAGAR que

normalmente é articulado sobre a mão de apoio em B passa a ser

articulado na mão de apoio (mão esquerda) em G1, a mesma do sinal MÊS.

Assim, uma parte deste sinal incorpora-se ao sinal PAGAR,

substituindo-a. Vejamos o sinal:

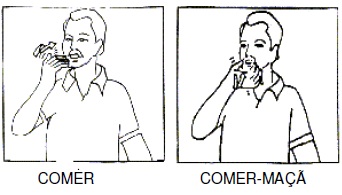

O mesmo processo de incorporação pode

ser também observado no sinal que deriva do sinal verbal COMER, ao qual

se incorpora o objeto direto MAÇÃ:

Estruturação de Sentenças em LIBRAS

Costuma-se

pensar que as sentenças da LIBRAS são completamente diferentes do ponto

de vista estrutural daquelas do português. Realmente, no que diz

respeito à ordem das palavras ou constituinte, há diferenças porque o

português é uma língua de base sujeito-predicado enquanto que a LIBRAS é

uma língua do tipo tópico-comentário.

Nas sentenças do português, a ordem

predominante é: sujeito (S)-verbo(V)-objeto (O), normalmente chamada de

SVO. Assim, as sentenças se estruturam da seguinte maneira:

O leão matou o urso.

S V O

sujeito predicado

Todos os meninos gostam de futebol

S V O

sujeito predicado

S V O

sujeito predicado

Nestas sentenças, além da concordância sujeito-predicado que determina quem faz o que no evento descrito pelo verbo da sentença, a ordem também é significativa porque senão não saberíamos qual é o sujeito da primeira sentença “o leão matou o urso” porque tanto o constituinte “o leão” quanto o constituinte “o urso” podem concordar com o verbo. Então, se alterássemos a ordem dos constituintes acima “o urso matou o leão”, o sujeito deixaria de ser “o leão” para ser “o urso”. Além do mais, há o aspecto semântico dos constituintes e do verbo que permite que tanto um quanto outro constituinte seja o sujeito de “matar”, isto é, aquele que mata.

Este não é o caso da segunda sentença

onde o significado dos constituinte “todos os meninos” e “futebol” não

dá margem às duas possibilidades acima. Além do mais, a concordância

sujeito-predicado nesta segunda sentença fica ressaltada pelo fato de

incluirem a marca de plural enquanto que o segundo constituinte

“futebol”está no singular. Neste caso, a ordem é menos relevante para se

saber a função gramatical e o papel semântico dos dois constituintes.

Entretanto, a primeira sentença poderia

ter o seu último constituinte deslocado para a frente da sentença

através de operações como por exemplo a topicalização:

O urso, o leão matou ou Ao urso o leão matou

tópico comentário tópico comentário

Note-se, porém, que nos dois casos houve necessidade de apelo a mecanismos inusuais do tipo entoação e uso da preposição “a”. Nestes casos, “o urso” continua sendo o objeto direto de “matar” e “o leão”, o seu sujeito, apesar de termos a topicalização do objeto, isto é, apesar do objeto direto ser o tópico da sentença e o sujeito e o verbo serem o comentário do tópico.

A topicalização é relativamente

frequente em português, principalmente, na fala coloquial. Entretanto,

em LIBRAS, a frequência é maior, diríamos até que é regra geral.

Em estudos anteriores, dissemos que a

ordem preferencial das sentenças da LIBRAS era SVO quando não havia

topicalização ou verbos com flexão ou direcionais.

Porém, estudos mais aprofundados, apesar

de não desmentirem o que dissemos, mostraram que a topicalização é

muito mais frequente do que se pensa à primeira vista em LIBRAS. A ordem

tópico-comentário é realmente a preferida quando não há restrições que

impeçam certos constituintes de se deslocarem. Pórem, um grande número

de sentenças sempre aparece na ordem SVO. Vejamos os exemplos:

VOCÊ LER JORNAL (= você leu o jornal?)

S V O

NÃO-ENXERGAR VOCÊ (= eu não vi você)

V O

S V O

NÃO-ENXERGAR VOCÊ (= eu não vi você)

V O

Nestas duas sentenças, a ordem é SVO, isto é, sujeito-verbo-objeto. O sujeito da segunda sentença é omitido, é um argumento implícito, porque a , em LIBRAS, assim como em português, o sujeito em geral é pressuposto pelo contexto ou, quando referindo-se à primeira pessoa é sempre pressuposto como conhecido pelo interlocutor. Assim, se no contexto não está evidente que uma outra pessoa além da primeira deve ser o sujeito, este será a primeira pessoa. Então, apesar de estarem explícitos apenas o verbo e o objeto da segunda sentença, sabemos que a ordem é SVO. Estes dados reafirmam nossos estudos anteriores, assim como o fato de que quando temos um verbo flexionado na sentença a ordem é muito restrita.

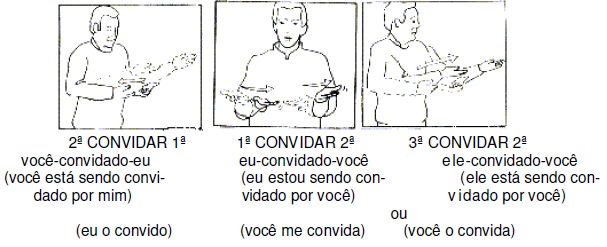

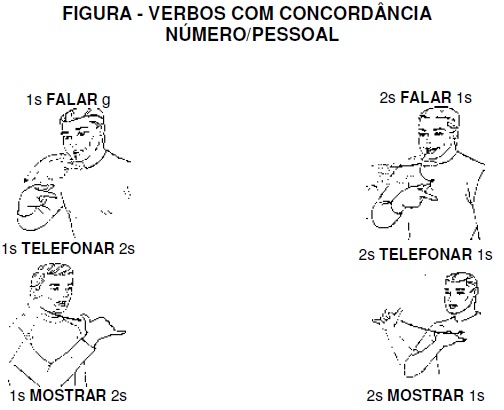

Verbos com flexão com VER, AVISAR,

RESPONDER, PERGUNTAR, AJUDAR são verbos em que a ordem vai ser sempre

SVO. Note-se que não estamos distinguindo aqui objeto direto de objeto

indireto porque, em recentes estudos em lingüística, há a proposta de

considerarmos os complementos sem preposição como objetos e os com

preposição como objetos oblíquos. Em exemplos com os verbos acima,

podemos notar a restrição quanto à ordem porque o sujeito e o objeto não

aparecem na forma de constituintes separados dos verbos, mas sim na

forma de flexão do próprio verbo através da direcionalidade de seu

movimento, um vetor, cujo ponto de origem referese ao sujeito e cujo

ponto final refere-se ao objeto. É a direcionalidade com esses dois

pontos que é chamada flexão verbal.

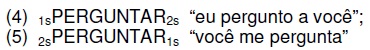

Vejamos os exemplos:

1a RESPONDER 2a (=eu respondi a você)

3a PERGUNTAR 1a VERDADE (=ele perguntou a mim a verdade)

VERDADE 3a PERGUNTAR 1a (=a verdade ele perguntou a mim)

1a VER 2a (=eu vi você)

MYRNA 3a AVISAR 3a SERGIO (=Myrna, ela avisou ele, Sergio)

2a AJUDAR 3a - você-ajudar-ela (=você a ajudou)

3a PERGUNTAR 1a VERDADE (=ele perguntou a mim a verdade)

VERDADE 3a PERGUNTAR 1a (=a verdade ele perguntou a mim)

1a VER 2a (=eu vi você)

MYRNA 3a AVISAR 3a SERGIO (=Myrna, ela avisou ele, Sergio)

2a AJUDAR 3a - você-ajudar-ela (=você a ajudou)

Como se pode observar, nestes exemplos, o

primeiro referente é sempre o sujeito porque é representado pela marca

que inicia o verbo e o outro referente não verbal é o que é marcado pela

marca final do verbo ou o ponto final do seu movimento, o que resulta

na ordem Sujeito- Verbo-Objeto (direto e indireto). O terceiro exemplo

acima apresenta uma topicalização do objeto direto o que faz com que a

ordem seja Objeto dir.- Sujeito - Verbo - Objeto ind.

Na maioria dos casos, entretanto, a

LIBRAS parece preferir, como já dissemos, a topicalização e o verbo no

final da sentença como nos exemplos abaixo:

PESQUISAR ELA NÃO-GOSTAR (=pesquisar, ela não gosta)

tópico comentário

RUA ACIDENTE NÃO-ENXERGAR (=o acidente na rua eu não vi)

tópico comentário

CAFÉ AÇÚCAR NÃO-Y (=açucar no café (ela) não pôs)

tópico comentário

tópico comentário

RUA ACIDENTE NÃO-ENXERGAR (=o acidente na rua eu não vi)

tópico comentário

CAFÉ AÇÚCAR NÃO-Y (=açucar no café (ela) não pôs)

tópico comentário

Note-se, porém, que nos exemplos acima,

mesmo seguindo a estrutura tópicocomentário, a ordem dos constituintes

acaba sendo (Locativo) - Objeto - Sujeito- Verbo. Mesmo com

topicalização, parece que temos quase que sempre, pelo menos, tópico-SV

(tópico-sujeito-verbo). Na última sentença, o sujeito é uma terceira

pessoa, porém, é um argumento implícito porque o enunciador pressupõe

que o interlocutor saiba identificar o referente pelo contexto

situacional. A título de ilustração, vejamos o verbo EMPRESTAR, variante

de São Paulo, e algumas de suas flexões:

Alguns raros verbos com flexão trazem as

marcas de sujeito e objeto de forma inversa, isto é, o objeto é marcado

primeiro no ponto de origem do movimento do sinal verbal e o sujeito é

marcado pelo ponto final do movimento do sinal verbal. Vejamos o verbo

CONVIDAR:

Vimos que a estruturação das sentenças

em LIBRAS quanto à ordem dos argumentos (complementos inclusive sujeito)

é diferente daquela do português e que inclusive as marcas de flexão

são bastante específicas da modalidade visual-espacial de língua porque

se apoiam na direcionalidade do movimento do sinal.

Entretanto, vamos enfatizar aqui um

nivel estrutural das sentenças em ambas as línguas em que as semelhanças

são bem maiores do que as especificidades. Trata-se da estrutura

argumental das sentenças. Desse ponto de vista, toda sentença tem um

núcleo que é o elemento que possui valência. Em geral, o verbo é que

possui valência e, como tal, é ele que determina o número e tipos de

argumentos ou complementos necessários. Dentro desta concepção,

inclusive o sujeito é considerado um argumento. Assim diremos que um

verbo como “enviar”, em português, e ENVIAR, em LIBRAS, são verbos com a

mesma valência porque os dois pedem três argumentos ou complementos:

Paulo enviou o livro ao amigo

LIVRO AMIGO P-A-U-L-O ENVIAR (o livro ao amigo o Paulo enviou)

LIVRO AMIGO P-A-U-L-O ENVIAR (o livro ao amigo o Paulo enviou)

Nos dois exemplos, o primeiro em

português e o segundo em LIBRAS, independentemente da ordem, pode-se

observar que as sentenças são constituídas de um núcleo e de três

argumentos ou complementos:

enviar - núcleo ou palavra com valência

Paulo - argumento 1, aquele que envia, papel semântico ‘fonte’, função gramatical ‘sujeito’.

amigo - argumento 2, aquele para quem se envia, papel semântico ‘alvo’, função gramatical ‘objeto indireto’

livro - argumento 3, aquilo que é enviado, papel semântico ‘tema’, função

gramatical ‘objeto direto’.

Esse tipo de análise das sentenças da LIBRAS e do português mostra como a estrutura sintático-semântica pode ser a mesma.

Alguns verbos, entretanto, não possuem

valência como os verbos levar, dar e fazer do português e o verbo NÃO-Y

da LIBRAS. Neste caso, teremos uma diferença considerável, devido à não

correspondência sintático-semântica nas duas lín-guas.

São os chamados verbos leves que podem ser ilustrados pelos exemplos abaixo:

Ele levou a cabo seus estudos

João deu uma surra no menino

Nós fizemos compras ontem

LIMPAR-CHÃO-ESCOVA NÃO-Y (a limpeza do chão com a escova, ele não fez)

Nesses exemplos, o elemento com valência é o nome que acompanha o verbo nos exemplos do português e o nome que antecede o verbo no exemplo da LIBRAS. Este nome é que é o núcleo da estrutura argumental da sentença porque é ele que possui valência. O verbo carrega apenas as marcas gramaticais. É o nome que veicula o significado lexical do complexo verbal. Por isso, apesar de se assemelhar a um objeto direto, o nome com valência não pode receber papel temático (semântico) o que torna esse tipo de sentença mais complexo para analisar.

Aquisição da Linguagem por Crianças Surdas

Todas

as pesquisas desenvolvidas nos últimos anos sobre a aquisição das

línguas de sinais evidenciam que essa pode ser comparada à aquisição das

línguas orais em muitos sentidos. Normalmente, as pesquisas envolvem a

análise de produções de crianças surdas, filhas de pais surdos.

Somente esse grupo de crianças surdas apresenta o input lingüístico

adequado e garantido para possíveis análises do processo de aquisição.

Entretanto, ressalta-se que essas crianças representam apenas de 5% a

10% das crianças surdas . No Brasil, os estudos envolvem crianças

surdas filhas de pais surdos que usam a Língua Brasileira de Sinais -

LIBRAS.

As línguas de sinais são sistemas

abstratos de regras gramaticais, naturais às comunidades surdas dos

países que as utilizam. Assim como as línguas faladas, as línguas de

sinais não são universais: cada país apresenta a sua própria língua. No

caso do Brasil, como já foi citado, tem-se a LIBRAS e, além dessa,

tem-se também a língua de sinais usada por uma tribo indígena

brasileira chamada Urubu Kaapor, citada por Kakumasu (1968) e Ferreira

Brito (1993).

As línguas de sinais apresentam-se numa

modalidade diferente das línguas oraisauditivas; são línguas

espaço-visuais, ou seja, a realização dessas línguas não é estabelecida

através do canal oral-auditivo, mas através da visão e da utilização

do espaço. A diferença na modalidade determina o uso de mecanismos

sintáticos específicos diferentes dos utilizados nas línguas orais. As

línguas de sinais são sistemas lingüísticos independentes dos sistemas

das línguas orais e não são universais.

As línguas de sinais, dentre elas a

LIBRAS, parecem apresentar especial interesse nas pesquisas

lingüísticas dentro da perspectiva gerativista. A razão de tal

interesse está relacionada à possibilidade de determinar os princípios

da UG independentemente da modalidade da língua. Se isso for possível,

as línguas de sinais podem ser exemplos de línguas que fortalecem a

proposta gerativista quanto à existência de um módulo da linguagem na

mente/cérebro do ser humano.

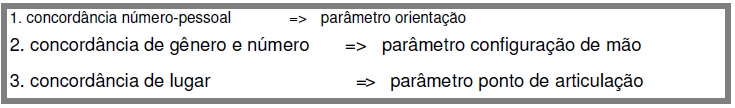

Quanto aos aspectos estruturais das

línguas de sinais, há dois aspectos fundamentais: (a) o estabelecimento

nominal e a pronominalização e (b) a concordância verbal. Os sujeitos e

objetos podem ser estabelecidos em um ponto no espaço de sinalização

(loc) ; quando isso ocorre, há um estabelecimento nominal e a

pronominalização. Esse estabelecimento é completamente espacial e é

fundamental para a concordância verbal, principalmente com referentes

não presentes.

Considerando que o processo de

aquisição das línguas de sinais é análogo ao processo de aquisição das

línguas faladas, as seções seguintes estão subdivididas nos estágios de

aquisição adotados nos estudos sobre a aquisição da linguagem. O

estabelecimento nominal, o sistema pronominal e a concordância verbal

serão enfatizados tendo em vista que tais tópicos são fundamentais para

o estabelecimento de relações gramaticais (espaciais).

Período Pré - Lingüístico

Petitto & Marantette (1991)

realizaram um estudo sobre o balbucio em bebês surdos e bebês ouvintes

no mesmo período de desenvolvimento (desde o nascimento até por volta

dos 14 meses de idade). Elas verificaram que o balbucio é um fenômeno

que ocorre em todos os bebês, surdos assim como ouvintes, como fruto da

capacidade inata para a linguagem. As autoras constataram que essa

capacidade inata é manifestada não só através de sons, mas também

através de sinais. Nos dados analisados por Petitto & Marantette

foram observadas todas as produções orais para detectar a organização

sistemática desse período. Também foram observadas todas as produções

manuais tanto dos bebês surdos como dos bebês ouvintes para verificar a

existência ou não de alguma organização sistemática.

Nos bebês surdos foram detectadas duas

formas de balbucio manual: o balbucio silábico e a gesticulação. O

balbucio silábico apresenta combinações que fazem parte do sistema

fonético das línguas de sinais. Ao contrário, a gesticulação não

apresenta organização interna.

Os dados apresentam um desenvolvimento

paralelo do balbucio oral e do balbucio manual. Os bebês surdos e os

bebês ouvintes apresentam os dois tipos de balbucio até um determinado

estágio e desenvolvem o balbucio da sua modalidade. É por isso que os

estudos afirmavam que as crianças surdas balbuciavam (oralmente) até um

determinado período. As vocalizações são interrompidas nos bebês

surdos assim como as produções manuais são interrompidas nos bebês

ouvintes, pois o input favorece o desenvolvimento de um dos modos de

balbuciar.

As semelhanças encontradas na

sistematização das duas formas de balbuciar sugerem haver no ser humano

uma capacidade lingüística que sustenta a aquisição da linguagem

independente da modalidade da língua: oral-auditiva ou espaço-visual.

Estágio de um Sinal

O estágio de um sinal inicia por volta dos 12 meses da criança surda e percorre um período até por volta dos 2 anos. Karnopp (1994) cita estudos que apontam o início do estágio de um sinal por volta dos 6 meses em bebês surdos filhos de pais surdos adquirindo língua de sinais. Por outro lado, sabe-se que os estudos de crianças adquirindo línguas orais iniciam esse período por volta dos 12 meses. Lillo-Martin (1986) observa que as razões apontadas por esses estudos para explicar tal diferença cronológica baseia-se no desenvolvimento dos mecanismos físicos (mãos e trato vocal). Entretanto, Petitto (1987) argumenta que a criança simplesmente produz gestos que diferem dos sinais produzidos por volta dos 14 meses, analisando essa produção gestual como parte do balbucio, período pré-lingüístico. As primeiras produções na Língua de Sinais Americana - ASL incluem as formas chamadas congeladas da produção adulta. São sinais que não são flexionáveis, tipo MOTHER na ASL. Quando um sinal apresenta flexões no padrão adulto, a criança usa formas morfofonêmicas.

Petitto & Bellugi (1988) observaram

que as crianças surdas com menos de 2 anos não fazem uso dos

dispositivos indicativos da ASL. Os dispositivos indicativos envolvem o

sistema pronominal das línguas de sinais. As crianças omitiam essas

indicações até quando imitavam seus pais. Petitto (1987) e Bellugi

& Klima (1989) analisaram a descontinuidade no uso da indicação

(apontação) nas crianças surdas.

As crianças surdas com menos de 1 ano, assim como as crianças ouvintes, apontam freqüentemente para indicar objetos e pessoas. Mas quando a criança entra no estágio de um sinal, o uso da apontação desaparece. Petitto (1987) sugere que nesse período parece ocorrer uma reorganização básica em que a criança muda o conceito da apontação inicialmente gestual (pré-lingüística) para visualizá-la como elemento do sistema gramatical da língua de sinais (lingüístico).

As crianças surdas com menos de 1 ano, assim como as crianças ouvintes, apontam freqüentemente para indicar objetos e pessoas. Mas quando a criança entra no estágio de um sinal, o uso da apontação desaparece. Petitto (1987) sugere que nesse período parece ocorrer uma reorganização básica em que a criança muda o conceito da apontação inicialmente gestual (pré-lingüística) para visualizá-la como elemento do sistema gramatical da língua de sinais (lingüístico).

Estágios das Primeiras Combinações

Surgem as primeiras combinações de sinais por volta dos 2 anos das crianças surdas. Fischer (1973) e Hoffmeister (1978) observaram que a ordem usada pelas crianças surdas durante esse estágio é SV, VO ou, ainda, num período subseqüente, SVO. Meier (1980) verificou que a ordem das palavras é utilizada para o estabelecimento das relações gramaticais.

Meier (1980) observou que, assim como o

Japonês e o Croata, nem todos os verbos da ASL podem ser flexionados

para marcar as relações gramaticais em uma sentença. Há alguns tipos de

verbos que apresentam limitações lexicais e fonológicas para

incorporar os pronomes como, por exemplo, os verbos ancorados no corpo,

como GOSTAR e PENSAR na LIBRAS. Isso sugere que as crianças surdas

devem adquirir duas estratégias para marcar as relações gramaticais: a

incorporação dos indicadores e a ordem das palavras. A incorporação dos

indicadores envolve a concordância verbal, e essa depende diretamente

da aquisição do sistema pronominal.

No estágio em discussão, as crianças

começam a usar o sistema pronominal, mas de forma inconsistente. Os

estudos realizados por Bellugi & Klima (1979) detectaram que o

padrão de aquisição das crianças surdas é bastante próximo ao das

crianças ouvintes. Eles, a princípio, consideravam que seria mais fácil

para as crianças surdas a aquisição do sistema pronominal.. Os

resultados foram surpreendentes. Os pronomes EU e TU na ASL são

identificados através da indicação propriamente dita, a si mesmo e ao

outro, respectivamente. Parece óbvio que uma criança aprendesse essa

regra rapidamente e a usasse sem cometer erros. Mas o que acontece é,

na verdade, diferente.

Assim como na aquisição do Inglês por

crianças ouvintes, a aquisição na ASL desses pronomes apresenta as

mesmas características conforme mencionam os estudos de Petitto (1986,

1987). Petitto (1986) observou que nesse período ocorrem "erros" de

reversão pronominal, assim como ocorrem com crianças ouvintes. As

crianças usam a apontação direcionada ao receptor para referirem-se a

si mesmas. A princípio, causa uma certa surpresa constatar esse tipo de

erro nas crianças surdas devido à aparente transparência entre a forma

de apontação e o seu significado. Esse tipo de erro e a evitação do

uso dos pronomes são fenômenos diretamente relacionados com o processo

de aquisição da linguagem.

Petitto descarta a hipótese de mudança

de perspectiva, pois, no caso das línguas de sinais, se essa hipótese

fosse verdadeira, as crianças deveriam apresentar erros na perspectiva

de todos os sinais. Para Petitto, a criança usa o sinal "YOU" como um

item congelado, não dêitico, não recíproco e que refere somente a ela.

Petitto (1987) concluiu que, apesar da aparente relação entre forma e

significado da apontação, a compreensão dos pronomes não é óbvia para a

criança dentro do sistema lingüístico da ASL. A aparente transparência

da apontação é anulada diante das múltiplas funções lingüísticas que

apresenta. Se as crianças não entenderem a relação indicativa entre a

forma apontada e o seu referente, a plurificação da apontação pode

tornar-se uma dificuldade na aquisição dos mecanismos gramaticais.

Esse estudo nos revela evidências da

descontinuidade da transição dos fatores prélingüísticos aos

lingüísticos. Petitto afirma que aspectos da estrutura lingüística e da

sua aquisição, parecem envolver conhecimentos específicos da

linguagem. Ela conclui que, apesar da relação entre a forma e o

símbolo, a apontação e seu significado, a compreensão das funções da

apontação dos pronomes não é óbvia para a criança dentro do sistema

lingüístico da ASL. A idéia de que a gesticulação pode funcionar

lingüisticamente é tão forte, que anula a transparência indicativa da

apontação.

As semelhanças na aquisição do sistema

pronominal entre crianças ouvintes e surdas, sugerem um processo

universal de aquisição de pronomes, apesar da diferença radical na

modalidade.

Hoffmeister (1978) observou que a

apontação envolve o sistema pronominal, o sistema dos determinadores e

modificadores, o sistema de pluralização e a modulação do sistema

verbal. No estágio das primeiras combinações, Hoffmeister observou que

os objetos são nomeados e referidos somente em situações do contexto

imediato.

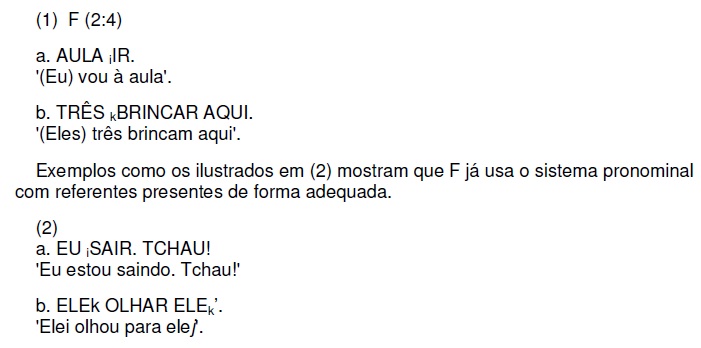

Na LIBRAS, Quadros (1995) observou

algumas combinações de sinais, normalmente envolvendo dois a três

sinais . F omitiu o sujeito de referentes presentes somente quando esse

era óbvio (presente no contexto do discurso), mas normalmente

pronunciou o sujeito. Não foi observada a omissão do objeto nesse

período.

Certamente a razão de terem aparecido

sujeitos, mas não objetos nulos, está relacionada ao uso sintático do

espaço que ainda não é observado, nesse período, de forma consistente.

Deve-se ressaltar que F não estabeleceu a terceira pessoa em (1b) em um

ponto do espaço. Tal referência foi interpretada como terceira pessoa

mediante o contexto e não mediante a utilização de recursos sintáticos.

Nos dois casos o verbo não foi flexionado; portanto, pode-se sugerir

que F usa apenas formas congeladas, pois IR é um verbo com concordância

na LIBRAS e F usou-o sem flexioná-lo.

Estágio de Múltiplas Combinações

Em torno dos 2 anos e meio a 3 anos, as crianças surdas apresentam a chamada explosão do vocabulário. Lillo-Martin (1986) cita que nesse período começam a ocorrer distinções derivacionais (por exemplo, a diferenciação entre CADEIRA e SENTAR). As crianças começam a usar formas idiossincráticas para diferenciar nomes e verbos. O domínio completo dos recursos morfológicos da língua é totalmente adquirido por volta dos 5 anos.

Segundo Bellugi & Klima (1989), a

criança surda ainda não usa os pronomes identificados espacialmente para

referir-se às pessoas e aos objetos que não estejam fisicamente

presentes. Ela usa substantivos não associados com pontos no espaço.

Mesmo quando a criança apresenta algumas

tentativas de identificação de pontos no espaço, ela apresenta falhas

de correspondência entre a pessoa e o ponto espacial.

Com referentes presentes no discurso já

há o uso consistente do sistema pronominal e inclusive indicações

espaciais (indicações ostensivas).

Dos 3 anos em diante, as crianças

começam a usar o sistema pronominal com referentes não presentes no

contexto do discurso, mas ainda apresentam erros.

Algumas crianças empilham os referentes

não presentes em um único ponto do espaço. Petitto & Bellugi (1988)

observaram que, de 3 anos a 3 anos e meio, as crianças usam a

concordância verbal com referentes presentes. Entretanto, elas flexionam

alguns verbos cuja flexão não é aceita nas línguas de sinais. Bellugi

& Klima (1990) identificam essa flexão generalizada dos verbos nesse

período como supergeneralizações, considerando esse fenômeno análogo a

generalizações verbais como "fazi", "gosti" e "sabo" nas línguas orais.

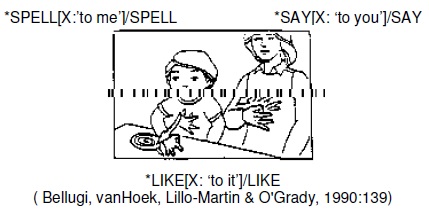

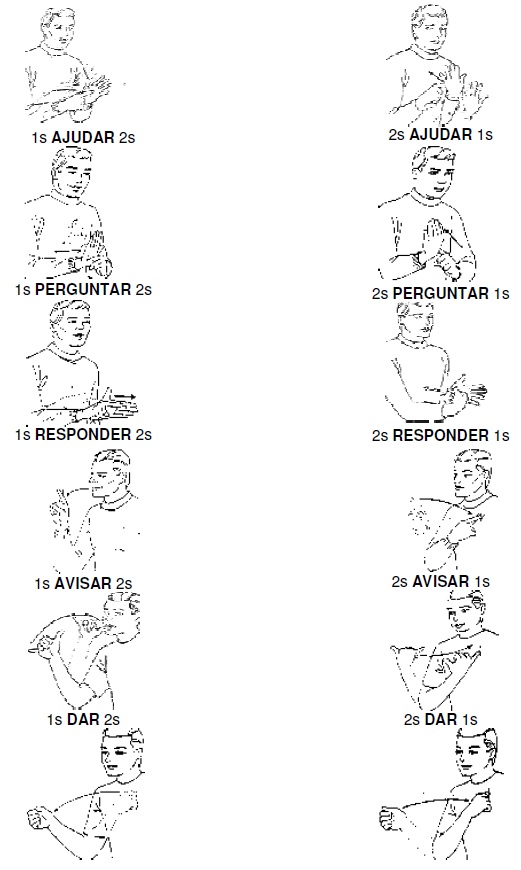

Meier (1980) detectou esse uso supergeneralizado observando que, nesse

período, as crianças usam os verbos como pertencentes a uma única classe

verbal na ASL, a classe dos verbos com concordância, chamada por ele de

verbos direcionais (figura 19).

A figura 1 ilustra três

supergeneralizações feitas pela criança. A primeira, com o verbo SPELL, a

segunda, com o verbo LIKE e a última, com o verbo LIKE; em todos os

exemplos foi ilustrada a forma usada pela criança e a forma usada pela

mãe.

Esses três verbos pertencem à classe dos

não flexionados na ASL. A criança direcionou os verbos incorporando o

objeto das sentenças.

Segundo Bellugi, Lillo-Martin, OGrady

& vanHoek (1990), por volta dos 4 anos a concordância verbal ainda

não é utilizada corretamente. Quando as crianças deixam de empilhar os

referentes em um único ponto, elas estabelecem mais de um ponto no

espaço mas de forma inconsistente, pois não estabelecem associações

entre o local e a referência, dificultando a concordância verbal. É

entre 5 e 6 anos que as crianças utilizam os verbos flexionados de forma

adequada.

FIGURA 1: Supergeneralizações na ASL

Observe que nos dois exemplos a criança

está flexionando os verbos que não apresentam essa possibilidade na ASL,

sendo indicada a agramaticalidade através do asterisco. As formas

usadas pela mãe são consideradas gramaticais. Exemplos como esses podem

ser observados na aquisição da LIBRAS.

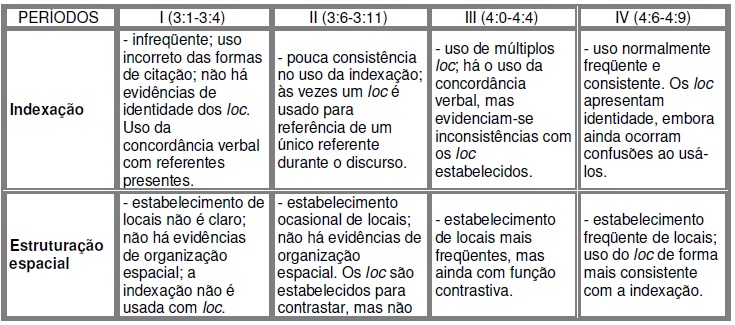

Loew (1980) analisou o desenvolvimento

da referência em crianças surdas filhas de pais surdos entre 3:1 a 4:6

de idade. A autora apresenta uma síntese da qual foram selecionados os

itens sobre indexação (uso pronominal da apontação e a concordância

verbal) e a estruturação espacial (envolve o estabelecimento de loc) que

são apresentados no quadro 1.

Lillo-Martin (1986) discute alguns

efeitos da modalidade espacial no processo de aquisição. Questiona-se a

iconicidade das línguas de sinais. De fato, alguns sinais e processos na

ASL têm motivação icônica, apresentando alguma relação entre forma e

significado, entre o referente e o referenciado. Lillo-Martin, ao

considerar essa discussão, analisa a seguinte questão: a modalidade de

alguma forma facilita a aquisição da linguagem? Os estudos indicam que,

apesar de haver uma aparente iconicidade nas línguas de sinais, a

aquisição do sistema pronominal e a concordância verbal são considerados

de aquisição tardia, o que é ilustrado pelos estudos mencionados até o

presente momento. Lillo-Martin cita a conclusão de Meier (1981), o qual

diz que a modalidade não facilita a aquisição do sistema da concordância

verbal.

Assim, considerando o input natural que

as crianças surdas analisadas nessas pesquisas apresentam, a aquisição

da ASL parece seguir um curso lingüisticamente similar ao

desenvolvimento das línguas orais.

QUADRO I: Aquisição da indexação e da estruturação espacial na ASL

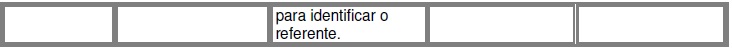

Na LIBRAS, Quadros (1995) observou que

por volta dos 3 anos e meio ocorre o uso de concordância verbal com

referentes presentes assim como ilustrado em (3).

Com referentes não presentes, houve

algumas ocorrências mas de forma inconsistente, pois o estabelecimento e

a identidade do loc não foram identificados de forma substancial,

conforme é observado nos exemplos em (4).

Em (3) os  foram estabelecidos em locais reais, isto é, o local em que estavam os

referentes no contexto do discurso foi usado para indicar os referentes

sem utilizar a indicação ostensiva. Dessa forma, observou-se que o uso

da concordância verbal está presente, omitindo-se o sujeito e/ou objeto

da sentença. Em (3a) tanto o sujeito como o objeto são nulos.

foram estabelecidos em locais reais, isto é, o local em que estavam os

referentes no contexto do discurso foi usado para indicar os referentes

sem utilizar a indicação ostensiva. Dessa forma, observou-se que o uso

da concordância verbal está presente, omitindo-se o sujeito e/ou objeto

da sentença. Em (3a) tanto o sujeito como o objeto são nulos.

Em (4a), o sujeito nulo não é

identificado. Nesse tipo de exemplo, a identidade pode ser recuperada

contextualmente. Talvez L estivessse se referindo a sua professora, mas

não se pode afirmar isso, pois o loc não foi previamente estabelecido,

confundindo a identificação do referente. Em (b) a identidade do loc

como ‘papai’ fica óbvia somente porque M a pronunciou após sua

ocorrência; e a identidade do loc de primeira pessoa é adequadamente

identificada, pois envolve o local real de M, a primeira pessoa do

discurso, um referente presente. Os exemplos ilustrados em (3) e (4)

foram coletados em conversas espontâneas das crianças.

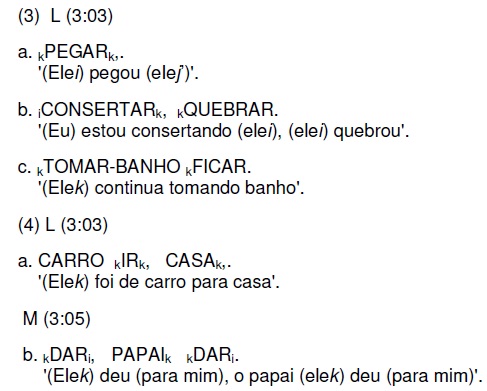

Por volta dos 5 anos e meio a 6 anos e

meio, a concordância verbal é usada de forma consistente pelas crianças

adquirindo a LIBRAS. O uso de sujeitos e objetos nulos torna-se comum

nesse período. Também observam-se alguns exemplos com verbos da classe

dos verbos com concordância com sujeitos pronunciados. Isso foi

observado quando as crianças queriam tornar mais clara a identificação

da identidade do loc, assim como ocorre na linguagem adulta. Foram

selecionados alguns exemplos em (5) que ilustram o pronome pronunciado e

a sua omissão durante o discurso.

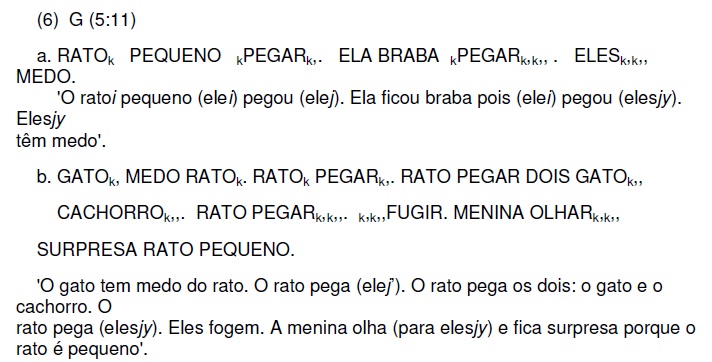

(5) G (5:11)

Em (5a) a sentença foi retirada de uma

conversa espontânea em que era relatado um fato já ocorrido. Observou-se

o estabelecimento do loc abstrato para "carro", pois "carro" é um

referente não presente no discurso. O exemplo (5b) foi retirado de um

relato de uma das histórias. A criança recontava a história sem o

auxílio do livro para referir-se utilizando as figuras como referentes

presentes; assim, foram estabelecidos loc para "o menino" e para "os

peixes", k’ e k”, respectivamente. A criança introduziu esses loc

primeiro com os nominais e depois utilizou os loc k’ e k” na

concordância verbal. Nesse exemplo o uso do recurso de omitir sujeitos e

objetos foi empregado de forma consistente e adequada.

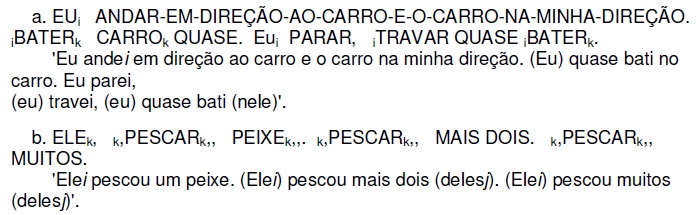

No relato de histórias, usualmente as

crianças usam as figuras como locais reais dos referentes; isso também é

observado nas narrações dos adultos, conforme mencionado anteriormente.

O estabelecimento de loc com referentes

não presentes no relato das histórias só foi observado no último

período. Foi solicitado a G que recontasse a história sem olhar o livro.

Observou-se que houve o estabelecimento abstrato de loc de forma

bastante consistente. Em (6a) apresenta-se uma sentença em que G

utilizou os loc com os referentes presentes. Em (6b) há uma sentença em

que G utiliza loc estabelecidos com referentes ausentes do contexto do

discurso. As duas sentenças produzidas referem-se à mesma história.

Observa-se em (6) que, quando se trata

de referentes ausentes do discurso, há uma necessidade bem maior de

definir claramente esses referentes no espaço para que não haja

problemas na identificação dos loc. Essa necessidade é devidamente

observada por G. G introduziu os loc de forma adequada, não deixando

dúvidas na identificação dos loc, e omitiu os sujeitos e objetos quando

esses podiam ser adequadamente recuperados pelo receptor.

Algumas Conclusões

Bellugi & Petitto (1988) ao analisar as descobertas na aquisição da linguagem, concluíram que o conhecimento do uso lingüístico do espaço em ASL que uma criança deve ter, necessariamente, inclui a informação quanto as diferenças generalizadas do local de sinalização; o estabelecimento explícito dos nominais em pontos espaciais diferentes; a identificação do local espacial de forma consciente; e, a utilização do local espacial em frases e no discurso de maneira contrastante. As crianças parecem adquirir esse conhecimento por volta dos sete anos, quando atingem a maturidade sobre o sistema referencial da sintaxe.

Elas finalizam a análise afirmando que

os dados sugerem que a criança surda de nascença, com acesso a uma

língua espaço-visual proporcionada por pais surdos, desenvolverá uma

linguagem sem qualquer deficiência . Além disso, os dados apresentados

sugerem que os fundamentos da linguagem não estão baseados na forma do

sinal, mas sim, na função lingüística que a serve.

Todos os estudos mencionados sobre a

aquisição da língua de sinais por crianças surdas concluíram que esse

processo ocorre em período análogo à aquisição de crianças ouvintes.

Bellugi et alli (1990) apresentam

algumas pesquisas que contribuem para educação de surdos e para

compreensão do desenvolvimento da linguagem. Um deles foi feito com

crianças surdas filhas de pais ouvintes, cujo o único meio de

comunicação disponível era o Inglês Sinalizado (sistema artificial que

usa sinais da ASL na ordem do Inglês, sistema equivalente ao Português

Sinalizado no Brasil). Esse estudo investigou o uso do espaço pela

criança. Foi verificado que as crianças, individualmente, transformavam

os conhecimentos que tinham do Inglês Sinalizado quando elas sinalizavam

entre si mesmas, tornando essa sinalização mais especializada. Essa

descoberta indica que a modalidade da língua apresenta efeitos na forma

da língua. Outro estudo realizado com surdos adultos que adquiriram a

língua de sinais em diferentes fases da vida, uns filhos de pais

ouvintes, outros filhos de pais surdos apresentou resultados que sugerem

que, realmente existe um período adequado para o aprendizado da língua.

Ou seja, a aquisição da linguagem é muito melhor quando realizada o

mais precocemente possível.

Considerando o estudo de Quadros (1995)

com crianças surdas filhas de pais surdos sinalizadores da LIBRAS,

pode-se sugerir que os dados analisados na ASL em relação a sintaxe

espacial apresentam uma analogia com os dados analisados na LIBRAS.

Diante disso, sugere-se que o processo de aquisição desses aspectos

observados envolva aspectos universais.

Vale mencionar o trabalho apresentado

por Rodrigues (1993). O autor apresenta uma reflexão sobre a língua de

sinais e sua aquisição por crianças surdas. Ele faz sua análise de um

ponto de vista biológico e chega as seguintes conclusões:

a) se a língua de sinais é organizada no cérebro da mesma forma que as línguas orais (conforme vem sendo demonstrado através de pesquisas), então as línguas de sinais são línguas naturais;

b) se as línguas de sinais são línguas naturais, então seu aprendizado tem período crítico (período ideal para a aquisição da linguagem, após esse período a aquisição é deficiente e, dependendo do caso, impossível);

c) se as línguas de sinais têm período crítico, então as crianças surdas estão iniciando tarde o seu aprendizado; e

d) se a natureza compensa parcialmente a falta de audição, aumentando a capacidade visual dos surdos (conforme pesquisas realizadas há uma competição entre os estímulos acústicos e visuais), então está sendo ignorada a maior habilidade dos surdos quando lhes é imposta uma língua oral, ao invés da língua de sinais.

a) se a língua de sinais é organizada no cérebro da mesma forma que as línguas orais (conforme vem sendo demonstrado através de pesquisas), então as línguas de sinais são línguas naturais;

b) se as línguas de sinais são línguas naturais, então seu aprendizado tem período crítico (período ideal para a aquisição da linguagem, após esse período a aquisição é deficiente e, dependendo do caso, impossível);

c) se as línguas de sinais têm período crítico, então as crianças surdas estão iniciando tarde o seu aprendizado; e

d) se a natureza compensa parcialmente a falta de audição, aumentando a capacidade visual dos surdos (conforme pesquisas realizadas há uma competição entre os estímulos acústicos e visuais), então está sendo ignorada a maior habilidade dos surdos quando lhes é imposta uma língua oral, ao invés da língua de sinais.

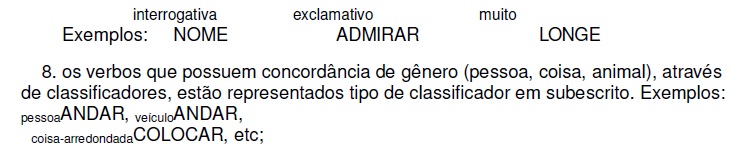

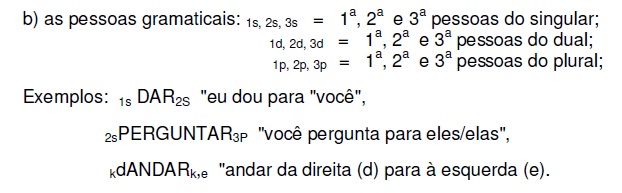

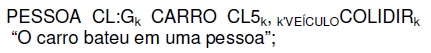

Introdução à Gramática da LIBRAS

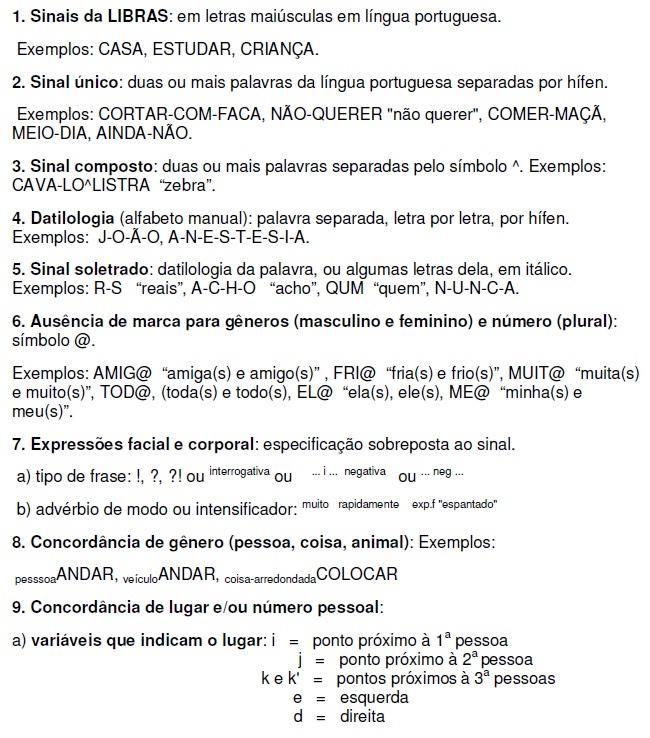

O Universal nas Línguas