Introdução

Vários esforços têm

sido feitos na direção de delimitar os campos de atuação do psicólogo,

mas ainda existem questões presentes que não se esgotam. Mesmo com o

aumento da freqüência de discussões e trabalhos publicados, os estudos

realizados referentes ao exercício profissional do psicólogo continuam a

apontar para uma limitada percepção das possibilidades de atuação deste

profissional (Botomé , 1988).

Segundo o mesmo autor, ainda é presente

no reconhecimento da Psicologia enquanto área de conhecimento e campo

profissional, o perfil predominante do saber fazer da clínica. Em outras

palavras, é como se o aprendizado oferecido nos cursos de formação

continuassem enfatizando a herança herdada pela Psicologia do modelo

médico, onde as atividades desenvolvidas pelos psicólogos estão muito

mais voltadas para o trabalho com indivíduos isolados ou grupos pequenos

do que, por exemplo, grandes contingentes populacionais. A prática

clínica está tão enraizada nas origens da Psicologia que a própria

identidade entre Psicologia e psicoterapia resiste a todo conhecimento

produzido nos últimos 50 anos a respeito do que é e pode ser a

Psicologia tanto como área de conhecimento como quanto campo (ou

campos?) de atuação profissional (Botomé, 1988; p. 276).

Mesmo assim, essa forte ligação, apesar

de resistente, não impediu os diversos avanços que têm sido feitos na

direção de ampliar a prática do psicólogo para além da clínica. Para

Francisco e Bastos (1992), os psicólogos têm buscado consolidar uma

atuação que não se restringe mais só às atividades voltadas à mensuração

de características psicológicas e intervenção frente a problemas de

ajustamento de indivíduos. Não obstante, os órgãos oficiais (Conselhos

Federal e Regional de Psicologia), criaram em 2001, o título de

especialista reconhecendo não só os campos mais tradicionais da

Psicologia (clínica, escolar e organizacional), mas também aqueles que,

através de pesquisas, se constituíram nos novos cenários de atuação do

psicólogo no Brasil (hospitalar, trânsito, jurídica, esporte,

psicopegagogia, psicomotricidade, social e neuropsicologia).

O parágrafo que se segue é um trecho, de

um dos temas das discussões, realizadas por comissões, em todos os

Conselhos Regionais de Psicologia, em 2000, a respeito da criação do

título de especialista, que prova a iniciativa de oficializar campos de

atuação da Psicologia até então, desconhecidos do ponto de vista legal.

A especialidade é, portanto, uma

decorrência do próprio desenvolvimento da Psicologia em suas diferentes

áreas de inserção, tais como hospitais, presídios, creches, fóruns etc. A

Psicologia não pode hoje ser vista como uma prática limitada ao

consultório, aos recursos humanos e à escola. Sua entrada em setores

distintos produz modificações nessas áreas, assim como no saber

psicológico. Se desconsiderarmos, estas novas realidades corremos o

risco de reproduzir práticas tradicionais que não se adaptem às novas

demandas. É fundamental que essas práticas sejam sistematizadas, com

vistas à produção de conhecimentos científicos. A criação do registro

pode favorecer que profissionais com atuação numa mesma área se unam,

reflitam, pesquisem e aprofundem conhecimentos que representem avanços

tanto teóricos como práticos para a Psicologia (Jornal de Psicologia;

03- 04/2000).

Após quatro anos da Resolução Nº

002/2001, baixada pelo Conselho Federal de Psicologia (CFP) em 22 de

março de 2001, os problemas referentes à prática profissional do

psicólogo prosseguem e estes não dizem respeito só ao campo da

Psicologia do Esporte, tema central deste curso. Na verdade, o que se

percebe é que o título “garante” o lugar do psicólogo no mercado de

trabalho, mas não garante um conhecimento que, a priori, deveria ser

adquirido na sua formação, seja ela inicial ou em nível de

pós-graduação. E neste sentido, é unânime encontrar em várias obras da

literatura que discutem este assunto, autores como Botomé (1988);

Francisco e Bastos (1992); Bastos e Achcar (1994) e Duran (1994) que

afirmam, apesar de todas as mudanças voltadas a sistematizar a

diversidade que permeia a Psicologia enquanto área de conhecimento e

campo profissional, a formação ainda é uma questão pendente.

Em citações originais dispostas cronologicamente e por ordem de capítulos (especificamente para aqueles que fazem parte da mesma obra) é possível identificar alguns pontos comuns entre os autores, a respeito do tema levantado: Veja a seguir:

Em citações originais dispostas cronologicamente e por ordem de capítulos (especificamente para aqueles que fazem parte da mesma obra) é possível identificar alguns pontos comuns entre os autores, a respeito do tema levantado: Veja a seguir:

Botomé (1988):

...A formação profissional parece baseada em uma concepção de “modelo pronto de trabalho em Psicologia”. Há uma ausência, na formação, de habilitações para estudar, analisar, elaborar, testar e desenvolver projetos de trabalho profissional a partir de problemas, limitações e dificuldades (p. 277)

...O ensino superior não parece

dedicar-se a corrigir a tendência predominante do exercício

profissional. Mesmo por que, o currículo parece mais voltado ao ensino

de técnicas e modelos de atuação profissional já existentes do que ao

desenvolvimento de alternativas de atuação profissional socialmente

significativas.

Nem ao menos há, ainda, uma

significativa dedicação, na universidade, ao desenvolvimento de

conhecimento sobre outras possibilidades de realização do exercício e da

profissão. Os modelos de currículo e de ensino ainda enfatizam a

“transmissão de conteúdos”, ignorando que essa metáfora (algo “cheio”

transmite “conteúdos” a algo vazio) não é um discurso adequado para

traduzir o processo que ocorre quando alguém aprende a partir do que faz

alguém que ensina...(p. 280-281).

No planejamento da formação do

psicólogo e no exame do exercício profissional há pouca clareza sobre a

distinção entre as concepções da Psicologia como área de conhecimento,

como campo de atuação profissional e como mercado de trabalho. O

exercício da profissão e a formação de novos psicólogos, sem essa

distinção, correm o risco de não superarem os vários problemas hoje

existentes na atividade profissional (p. 281).

Francisco e Bastos (1992):

Francisco e Bastos (1992):

...Ao se estudarem os vínculos do

exercício profissional com o processo de formação, a ênfase normalmente

recai nos aspectos curriculares que determinam a existência de um modelo

hegemônico de fazeres profissionais que veda a possibilidade de

diversificação do exercício da Psicologia. Como fator importante, ao

formar psicólogos cujo leque de competências não amplia a sua inserção

no mercado e não transforma campo potencial em demanda de serviços- os

processos formativos reproduzem o modelo hegemônico e ampliam o

isolamento do psicólogo. Como assinalam Weber e Carraher (1982), “existe

um consenso de que o currículo vigente no Brasil não reflete o estado

atual da Psicologia como ciência e como profissão. Constatam-se

defasagens patentes entre o que aqui é ensinado e o que é produzido nos

grandes centros intelectuais, bem como entre o que o psicólogo aprendeu e

os desafios que afronta cotidianamente na sua prática profissional” (p.

5) (213-214).

...Uma análise das mudanças

curriculares nos últimos 20 anos revela a preocupação e, mesmo, as

tentativas crescentes de atualização, embora saibamos que muito do

modelo tradicional perdura e que, para se empreender uma mudança

estrutural, que parece ser a meta, é necessário mais do que repensar

carga horária ou substituir disciplinas. Tais mudanças superficiais

estão fadadas ao fracasso e certamente não contribuirão para alterações

significativas na construção da ciência e prática psicológicas entre nós

(p. 214).

Bastos e Achcar (1994):

...É necessário que no curso de formação acadêmica do psicólogo sejam rompidos os limites que o aprisionam a uma formação fragmentada e tecnicista ou que o preparem para reproduzir formas extremamente limitadas de enfrentar um reduzido leque de problemas (p. 325).

...A mudança na formação não pode se

reduzir ao plano dos conteúdos ou conhecimentos, mesmo que a sua

ampliação dê conta dos novos contextos, clientelas e problemas com os

quais o psicólogo passou a se deparar (p. 325).

Duran (1994):

Duran (1994):

...Muito do que tem sido dito ou

escrito convence da necessidade de reformas no plano de formação. O

quadro que se revela, a partir dos resultados e reflexões constantes dos

trabalhos até aqui expostos, nos mostra uma profissão em processo de

transformação e necessitando revisão em seus modos de formação

profissional. Tal revisão implica novas atitudes em relação ao

conhecimento, a sua produção, ao exercício da profissão e, naturalmente,

ao processo formador. Não se esgota em qualquer procedimento discreto,

mas supõe um processo abrangente em que instituições em vários níveis no

âmbito da educação e no âmbito profissional, nos limites de suas

competências, promovam as avaliações e as medidas que possam contribuir

para aproximar a formação profissional das exigências sociais que a

derivam condicionar (p. 368).

Baseando-se nas citações acima, fica

claro que, desde aquela época, já existia uma necessidade emergente na

Psicologia, não só do reconhecimento de novas áreas, mas,

principalmente, da reestruturação das diretrizes de formação do

psicólogo. Todos os autores, sem exceção, apontavam para a necessidade

de mudanças emergentes, destacando entre elas: o abandono ao modelo

hegemônico, que acaba dificultando ao psicólogo a possibilidade de

ampliar sua inserção no mercado e transformar seu campo potencial em

demanda de serviços; uma mudança estrutural no modelo de formação que

não se reduza apenas a repensar a carga horária ou substituir

disciplinas (Francisco e Bastos, 1992) e, um processo abrangente em que

instituições, em vários níveis no âmbito da educação e profissional,

possam promover avaliações e medidas que venham contribuir para

aproximar a formação profissional das exigências sociais que a deveriam

condicionar (Duran, 1994).

Os autores, Bastos e Achcar (1994),

acrescentavam, também, que o fato de se discutir formação em nível de

graduação, não necessariamente implicaria que só o mesmo teria que

dispor de condições para preencher essas lacunas já que, dada a

diversidade de problemas e contextos que o psicólogo encontrava e

encontra até hoje, a mesma não conseguiria ser contemplada em toda a sua

extensão num curso no nível de graduação.

Mesmo porque, entende-se que a formação

dada pelos cursos universitários deve ou deveria constituir a base de

conhecimento para formar um profissional, e não se tornar o único

recurso responsável na aquisição do mesmo, que surge, posteriormente, na

vida de um profissional quando este se depara com novas necessidades

produzidas pela dinâmica do mundo e dos indivíduos que fazem parte dele.

Sendo assim, diante dessas e outras

mudanças emergentes apontadas pelos autores e pela própria Psicologia ,

em 12 de Abril de 2004, através da Resolução CNE/CES6 Nº 87, foram

aprovadas as novas Diretrizes Curriculares do curso de Psicologia, que

propõem, hoje, como bases de formação do psicólogo desenvolver

competências e habilidades profissionais, em substituição à tradição

curricular baseada na enunciação de disciplinas e conteúdos

programáticos, que se expressaram historicamente na obrigatoriedade de

um currículo mínimo (Maluf e cols, 2003; p. 9). É, também, papel da

formação atual desenvolver forte compromisso com a perspectiva

científica e com o exercício da cidadania, assegurar postura ética,

garantir visão integrada dos processos psicológicos e permitir a

ampliação dos impactos sociais dos serviços psicológicos prestados à

comunidade (p. 9).

Em outras palavras, pode-se afirmar, que

a aprovação das novas Diretrizes Curriculares significa não só o

resultado dos esforços que foram feitos na direção da reestruturação dos

cursos de Psicologia, mas também, a possibilidade de reflexão sobre

estes esforços, discutindo suas implicações e influências,

principalmente, no campo da Psicologia do Esporte, já que isolar os

reflexos dessa reestruturação da área em relação à própria estruturação

deste campo seria inevitável ou, no mínimo, impossível.

Neste sentido, não basta apenas olhar

para o processo de crescimento da Psicologia do Esporte no Brasil que,

como já apontado, anteriormente, é visível. É necessário sim, mergulhar

em sua história buscando identificar e entender em que bases os saberes

que caracterizam seu campo de intervenção foram construídos e quais as

competências exigidas no fazer profissional do psicólogo esportivo.

Afinal, como profissão relativamente nova, muito dos saberes da

Psicologia do Esporte ainda estão se consolidando no nível da ciência e

isto influi no seu fazer, o que significa que ainda há muitas

divergências de dados, de teorias, de modelos, insuficientemente

pesquisados que necessitam maior aprofundamento. Além do que, a

realidade também tem demonstrado que os próprios psicólogos e estudantes

de Psicologia ainda reagem com certa estranheza à possibilidade de

trabalhar, por exemplo, junto a uma quadra de tênis ou campo de futebol.

No entanto, há de se considerar que o

esporte não é, hoje, apenas um espetáculo onde os indivíduos vivenciam

superações e se realizam, mas é, também, um meio no qual os atletas

incorporam papéis que se misturam a sua própria identidade, ao seu

próprio self.

O que torna possível afirmar que existe

um elemento neste cenário, que está além da habilidade motora, o chamado

fenômeno psicológico, co-responsável pela produção de ações e reações

que mobilizam não só atletas, mas todos aqueles que direta ou

indiretamente estão envolvidos com o esporte. E é este o fenômeno, que

tem sido responsável por reformular, segundo Bastos e Achcar (1994), os

esquemas conceituais que embasam a atuação profissional do psicólogo,

não só no campo da Psicologia do Esporte, mas em outros campos de

atuação.

Para os autores, o traço distintivo de

tal mudança consiste na busca de compreender o indivíduo e os fenômenos

psicológicos de forma integrada a outros fenômenos, especialmente

aqueles de cunho social, cultural e político (p. 305-306).

Ou seja, o que muda na intervenção do

psicólogo esportivo é apenas o tipo de atividade trabalhada – o esporte –

e os requisitos que são necessários ao bom desempenho do profissional

da área. A prática do psicólogo esportivo se assemelha às demais

atividades de psicólogos que lidam com a questão do trabalho, mudando,

portanto, apenas o cenário (Bonfim, 1994, p. 275).

Mas, se a “única” mudança que o

psicólogo enfrenta para trabalhar no campo da Psicologia do Esporte é

seu “locus de intervenção”, como relata Bonfim (1994), por que ainda

existem tantos equívocos a respeito de profissionais, que acabam

exercendo funções que só caberiam ao psicólogo ou psicólogos do esporte e

a mais ninguém? Ou ainda, por que a maioria das equipes esportivas e

atletas continua privada da intervenção deste profissional?

Talvez a resposta que se pretende

fornecer, ao longo deste trabalho, não seja tão “simplista” ou “ingênua”

quanto diria, tenha sido a dada por Bonfim (1994). Ao contrário.

Até o momento, algumas hipóteses já

foram levantadas, entre elas, a contradição existente entre a demanda de

veículos de formação e informação oferecidas aos profissionais e as

queixas destes mesmos profissionais sobre a dificuldade de encontrar

formação e informação adequadas para aprimorar seu conhecimento neste

campo; a re-estruturação da própria Psicologia enquanto área de

conhecimento e enquanto campo de intervenção, que passa, necessariamente

como já mencionado, pela reforma curricular dos cursos de formação

inicial e, por que não dizer, dos cursos de formação lato e

stricto-sensu. Em outras palavras, talvez antes de se perguntar o porquê

de muitos profissionais assumirem funções ou intervenções que,

legalmente, não lhes pertence, seja necessário perguntar o quê, na

verdade, faz um psicólogo do esporte, quais são suas funções e, em que

competências essas funções estão alicerçadas.

A Psicologia no Brasil

A Psicologia no Brasil: história da construção de uma ciência e sua práxis

Buscar analisar a história de qualquer

ciência se constitui numa tarefa complexa e, muitas vezes difícil, já

que seu processo de construção é contínuo e dinâmico. E, no caso da

Psicologia, isso não é diferente. A compreensão do processo de

construção histórica de uma área de conhecimento é tão imprescindível

quanto o conteúdo de suas teorias e o domínio de suas técnicas que,

tomando atemporalmente, são meros fragmentos de uma totalidade que não

se consegue efetivamente apreender (Antunes, 2001; p. 9).

Como protagonistas desse cenário, muitos

pesquisadores têm contribuído para atualizar ou acrescentar maior

conhecimento à humanidade através de estudos e pesquisas que mostram a

história da Psicologia sob vários aspectos: científico, prático e da

diversidade. Entre eles podemos citar Figueiredo (1992) que tem, através

de suas publicações, trilhado um caminho para entender melhor essa

ciência nascida no final do séc. XIX; Achcar (1994); Vilela, Cerezzo e

Rodrigues (2001), pesquisadores responsáveis pela publicação do Caderno

Clio-Psyché10; Antunes (2001); Massimi e Guedes (2004), além de outros

pesquisadores ligados aos órgãos oficiais, CFP e CRP (Conselho Regional

de Psicologia). Todos, sem exceção, têm apontado as inúmeras mudanças e

crescimento nesta área. Por esse motivo e, em virtude do valor das

informações contidas em suas obras, estes e outros autores foram

utilizados como referência na construção desta lição.

Na intenção de entender as raízes da

Psicologia e seus reflexos para a Psicologia dos dias atuais,

procurou-se resgatar o processo que culminou no seu desenvolvimento

enquanto ciência, inicialmente na Europa e, logo após, no Brasil já que:

ao percorrer a história das idéias psicológicas ao longo da cultura

brasileira é possível evidenciar muitos dos conceitos utilizados pela

Psicologia moderna que possuem raízes no passado (Massimi, 2004, p. 65).

No entanto, para isso é necessário inicialmente entender como surgiu o

que chamamos hoje de psicológico.

Figueiredo (1996), em uma de suas obras,

afirma que o psicológico nasceu ou foi inventado, a partir do que foi

expurgado de um sujeito supostamente unitário e soberano que, no final

no séc. XIX viveu seu apogeu e sua dissolução ao começar a perceber que o

homem não ocupava o centro do mundo (p. 15). A partir daí, na busca do

entendimento desse sujeito, na intenção de restaurar o humanismo,

começaram a surgir as chamadas psicologias, representadas por diferentes

escolas que tinham, até aquele momento, como objetivo estabelecer uma

subjetividade indissociável.

O homem, portanto, antes regido por uma

razão que, até então, estava submetida à fé, representante de um poder

centralizador, sofreu transformações a partir do surgimento do

capitalismo. Este foi responsável pelo aparecimento de novas

necessidades, fazendo o homem ir à busca de um conhecimento que deveria

ser produzido por ele e não mais pela fé. Os dogmas da Igreja passaram a

ser questionados e a racionalidade tornou-se a grande arma para a

construção desse novo conhecimento.

Era preciso quebrar a idéia de universo

estático para poder transformá-lo. Era preciso questionar a Natureza

como algo dado para viabilizar a sua exploração em busca de matérias

primas.

Estavam, portanto, dadas as condições

materiais para o desenvolvimento da ciência moderna (Bock, Furtado &

Teixeira, 1999; p.38).

Desde então, o conhecimento científico

procurou avançar, na modernidade, através de análises rigorosas do ponto

de vista metodológico. As idéias mais claras e simples, os objetos

reduzidos em sua complexidade, a possibilidade de quantificação dos

fenômenos transformaram-se em pré-requisitos para um conhecimento

rigoroso e sistemático da natureza, condição para que um saber almeje o

status de científico (Mancebo, 2004; p.12).

O modelo de racionalidade, portanto,

passa a se estender progressivamente às ciências sociais e humanas

emergentes assim como às questões relacionadas ao individual e ao

coletivo, resultando em estudos voltados à necessidade de novas

teorizações que dessem conta dos interesses individuais, da vida em

sociedade recém-inaugurada, bem como ao duplo processo de

individualização/integração em que se sustentava a formação dos estados

modernos (Mancebo, 2004; p. 12). Surgem, então, as primeiras ciências

sociais voltadas a desenvolver teorias sobre a economia, política, o

Estado, o social e também as primeiras ciências psicológicas

encarregadas dos indivíduos, suas paixões, pulsões e interesses (Mancebo

apud Mancebo, 2004).

O capitalismo, portanto, se constitui

num fator determinante na construção da Psicologia enquanto ciência mas,

segundo Antunes (2001), não foi o único. Ele foi, utilizando uma

linguagem simbólica da autora, o terreno fértil e propício que deu o

substrato para que a Psicologia se desenvolvesse e pudesse alçar à

condição de ciência independente (p. 115). O processo de constituição da

Psicologia foi multideterminado: não um, mais vários fatores

contribuíram para a construção do seu conhecimento científico, incluindo

as influências da Fisiologia, Neuroanatomia e Neurofisiologia que

alavancaram o entendimento da Psicologia em relação ao homem através de

descobertas importantes como, por exemplo, a de que a doença mental era

fruto da ação direta ou indireta de diversos fatores sobre as células

cerebrais (1846), ou ainda que a atividade motora nem sempre está ligada

à consciência, pelo fato de não estar necessariamente na dependência

dos centros cerebrais superiores (Bock, Furtado & Teixeira, 1999).

Adquirindo o status de ciência autônoma

formada por diversas correntes, a Psicologia desenvolveu campo e objeto

próprios, diferenciando-se em relação às demais ciências, ao adotar

outros métodos e outras metas de investigação. A matéria prima da

Psicologia passou a se constituir no homem em todas as suas expressões:

as visíveis (nosso comportamento) e as invisíveis (nossos sentimentos),

as singulares (porque somos o que somos) e as genéricas (porque somos

todos assim)- é o homem-corpo, homem-pensamento, homem-afeto,

homem-ação, tudo isso como síntese de uma subjetividade (Bock, Furtado

& Teixeira, 1999; p.23).

Já no Brasil, o reconhecimento da

Psicologia enquanto ciência também não foi diferente. Alicerçada,

inicialmente pela Medicina e Educação, a Psicologia conquistou espaço na

necessidade de uma nova visão do homem e da sociedade. Através da

demanda produzida pelo país de solucionar seus problemas, promover a

educação, propiciar infraestrutura para a saúde e etc, a preocupação com

os fenômenos psicológicos se tornou intensa propiciando, por assim

dizer, condições para a busca de novos conhecimentos, muitos deles

“importados” por brasileiros do exterior que, na época, foram em busca

de uma formação superior que, como veremos a seguir, só foi criada no

país no final do séc. XIX (ver p. 13). Talvez, por conta disso, o

período que compreende a última década do séc. XIX à terceira década do

séc. XX tenha sido considerado o momento histórico em que a Psicologia

alcançou sua autonomia em relação às outras áreas de conhecimento,

tornando-se reconhecida como ciência independente e, principalmente,

integrada a vários e importantes campos da vida social brasileira, quer

pela sua própria produção teórica, por sua prática ou até mesmo pelo

fornecimento de técnicas aplicáveis às situações mais amplas que a

própria Psicologia (Antunes, 2001; p. 116).

No entanto, numa pesquisa realizada por

Massimi (1990), que abrange a História da Psicologia Brasileira- da

época colonial até 1934, encontram-se fatos que comprovam que a

manifestação pelo entendimento dos conhecimentos psicológicos se dá

muito antes do séc. XIX. A mesma autora, em 2004, em um capítulo

intitulado “As idéias Psicológicas na produção cultural da Companhia de

Jesus no Brasil do séc. XVI e XVII” descreve que ao analisar a produção

luso-brasileira colonial, verificou que delineavam-se temáticas mais

relevantes no que diz respeito a conhecimentos e práticas psicológicas,

assim como se destacava o papel significativo que alguns indivíduos

exerciam, especialmente expressivos e atuantes no âmbito da cultura

oficial ou da cultura acadêmica e popular brasileira (p. 27). Um exemplo

dessa expressividade e atuação sob o povo brasileiro foram os jesuítas.

Formados pelo Colégio das Artes de

Coimbra, palco de um dos movimentos filosóficos da época (Segunda

Escolástica Ibérica12), eles chegaram ao Brasil após 1549 assumindo a

função de portadores e transmissores da tradição medieval e

renascentista da Europa, no contexto da colônia.

Através de seus ensinamentos,

estimularam idéias, sonhos e desilusões, riquezas e contradições. A

educação, portanto, era reconhecida como instrumento privilegiado para

criar um novo homem e uma nova sociedade no Novo Mundo, ou seja, as

Américas seriam o terreno fértil para se fecundar essa utopia, já que na

Europa isso não foi possível. Para colocar em prática tal objetivo, os

jesuítas viam na criação de escolas um dos caminhos possíveis para a

realização do ideal preconizado (Massimi, 2004). Além disso, segundo a

autora, este empreendimento acarretava a necessidade de formular

conhecimentos e práticas de caráter pedagógico e psicológico (p. 29), o

que mais tarde, seria identificado no conhecimento de si e do diálogo

interpessoal, ambos promovidos pelo desenvolvimento da espiritualidade,

recurso este utilizado pela Companhia na formação de seus membros.

Vale ressaltar que os jesuítas também

receberam fortes influências dos textos de Aristóteles. Os comentários

redigidos pela Companhia, encontrados em Comentários Conimbricenses à

Ética a Nicômano, impressos em Lisboa em 1593, já que no Brasil, na

época não havia imprensa, nos mostram que a concepção psicológica é

claramente inspirada na tradição aristotélico-tomista13 onde a alma é

definida como o ato primeiro e substancial do corpo, a forma do corpo e o

princípio de toda atividade (Massimi, 2004; p.31-32). Mas além deste,

outros tópicos de natureza psicológica também foram identificados neste

período retratando a contínua preocupação com a formação do indivíduo:

as noções acerca da estrutura e da dinâmica psicológica do homem

(vontade, intelecto e apetite sensitivo), as noções acerca dos estados

da alma definidos como paixões, e as relações entre as virtudes

(hábitos) e as paixões (Massimi, 2004; p. 33).

Já nos séculos XVII e XVIII, a história

das idéias psicológicas foi marcada por uma experiência bastante

peculiar vivenciada pelos autores brasileiros: o do autodidatismo.

Naquele momento, o país ainda se resumia

apenas numa colônia de exploração. Portugal visava o lucro e, portanto,

decidia o que deveria ou não ser produzido e a maneira de fazê-lo.

Não havia universidades e escolas de

terceiro grau no território nacional para os jovens brasileiros, o que

acabou acarretando um êxodo dos mesmos para outros países com o objetivo

de adquirir conhecimento. Aqueles que aqui ficaram adquiriram sua

formação cultural num cenário bem diferente das grandes universidades da

época: buscaram realizar seus estudos num contexto hostil, marcado pela

desigualdade social, mas em momento algum, deixaram de produzir obras

que de forma significativa, influenciaram o desenvolvimento das idéias

psicológicas (Massimi, 2004).

Vários foram os autores que abordaram o

tema, relacionando-o principalmente às condições vivenciadas pelo

indivíduo. Entre eles podemos citar: Souza Nunes (1734-1808), Matias

Aires Ramos da Silva de Eça (1705-1770), Francisco de Mello Franco

(1757-1822), José Bonifácio de Andrade e Silva (1763-1838), este último

teve algumas de suas obras analisadas por Massimi (2004).

Enquanto os jesuítas estavam preocupados

em ensinar, corrigir, aconselhar e oferecer regras de várias naturezas

aplicáveis universalmente, estes autores propunham a observação e

reflexão da experiência individual, colocada como ponto de partida da

realidade social. Mesmo caracterizando uma dispersão e isolamento,

evidentes dos pensadores brasileiros, fruto talvez da desintegração da

visão social ampla do séc. XVI (Morse apud Massimi, 2004), algumas

idéias psicológicas são identificadas nesse período através das obras

dos autores citados: o tema da existência humana como transformação,

mudança, movimento; tristeza e pessimismo (marcado pela condição social

que o indivíduo vivenciava na época); o conhecimento humano e suas

limitações; a vaidade do homem apontada como limitação da própria razão

humana, incapaz de atingir a verdade por estar presa à dinâmica das

paixões e, ao que parece o início da apropriação da Psicologia pelas

Ciências Médicas. A obra de Francisco de Mello Franco, por exemplo,

publicada em 1813, trazia como premissa que o estado físico do corpo

tinha grande influência nas manifestações da alma. Em outras palavras,

Mello Franco propunha que a medicina do corpo também daria conta da

medicina da alma (Mello Franco apud Massimi, 2004; p. 61). Mas Mello

Franco apenas antecipou o que seria mais tarde uma realidade no séc.

XIX: a produção do saber psicológico seria gerada no interior de outras

áreas de conhecimento, fundamentalmente na Medicina e na Educação. Este

processo, segundo Antunes (2001) ocorreu em decorrência das profundas

transformações vivenciadas pelo país naquele período: o Brasil passa de

colônia à condição de império, ainda que se mantendo sob o poder da

realeza portuguesa, provocando profundas transformações à sociedade (p.

23). Essas transformações geraram a criação de cursos superiores para

formar indivíduos capazes de dar conta da nova situação do país. Entre

os cursos estavam inseridas as duas escolas médico-cirúrgicas instaladas

em Salvador e no Rio de Janeiro, transformadas em 1832, em Escolas de

Medicina, a Faculdade de Farmácia (1832), as Escolas de Belas Artes

(1877), Direito (1891) e a Politécnica (1897). Essas três últimas

derivaram-se da iniciativa privada, formando em 1946 a recém fundada

Universidade Federal da Bahia (Rocha, 2004; p. 89).

Mas são nas Escolas de Medicina acima

citadas, que se tem registros das primeiras teses publicadas sobre

assuntos psicológicos. Na época, os médicos para adquirirem o título de

doutor, precisavam, como em qualquer profissão nos dias de hoje,

defender uma tese de doutoramento ou inaugural, que lhe conferia o

título. Alguns dos trabalhos encontrados segundo Antunes (2001),

tratavam, grosso modo, de temas relacionados à Psiquiatria, Neurologia,

Neuriatria, Medicina Social e Medicina Legal. No entanto, muitas dessas

teses antecedem a criação formal de uma cátedra afim às questões

psicológicas, já que a primeira delas foi criada em 1881 e denominada de

“Clínica das Moléstias Mentais” e o registro que se tem de teses que

tratam do fenômeno psicológico data de 1836 (p. 27).

Os assuntos mais freqüentes encontrados

nos conteúdos das teses foram amizade, amor, gratidão, amor pela pátria,

sexualidade (cópula, onanismo, histeria, ninfomania, prostituição) e

epilepsia, esta relacionada ao crime (área da Medicina Legal). Mas, foi

só ao final desse período que os temas mais próximos da Psicologia

começaram a surgir, revelando características de maior rigor

metodológico bem como uma base científica mais apurada. Um exemplo foi

uma tese14 defendida no final do séc. XIX, considerada por alguns

autores como sendo o primeiro trabalho de Psicologia Experimental,

baseado em número significativo de dados obtidos experimentalmente com o

uso do psicômetro de Buccola (Antunes, 2001).

A partir daí, encontram-se também teses

na área da Medicina Social, priorizando melhores condições de saneamento

das cidades e saúde da população que, até então, eram extremamente

precárias. Em 1830, também se iniciam as primeiras reivindicações para

criação de hospícios já que “os loucos” eram normalmente encarcerados em

prisões comuns, ou reclusos em celas especiais das Santas Casas ou

ainda, abandonados pelas ruas.

O resultado desse movimento gerou, em

1842, a criação do Hospício Pedro II no Rio de Janeiro. Assim como em

outros países da Europa, “os loucos” eram afastados de sua família, da

sociedade para assumir uma rotina de isolamento, vigilância,

distribuição e organização de tempo com vistas à repressão, controle e

individualização (Antunes, 2001; p.30).

Já no que diz respeito às influências

exercidas pela Educação na produção do pensamento psicológico,

encontram-se as correntes de pensamento herdadas da Europa. O

liberalismo, o positivismo, a forte presença do tomismo e do empirismo, o

espiritualismo francês e o idealismo alemão são algumas das correntes

que constituíram, em seus conteúdos, questões relacionadas à natureza

psicológica. Vale ressaltar que estes conteúdos eram encontrados nos

programas dos cursos superiores criados neste século, sobretudo em obras

filosóficas escritas por teólogos, médicos e professores. Segundo

Antunes (2001), tais obras consideravam a Psicologia como parte

integrante da metafísica, tendo como objetivo de estudo geralmente “a

alma”, “o espírito” e “o eu” (p. 25).

Outra influência apontada pela autora em

relação ao desenvolvimento do pensamento psicológico foi a preocupação

pedagógica da época. Os profissionais designados à educação entendiam

que os métodos de ensino envolviam não só o conteúdo a ser ensinado, mas

principalmente a necessidade de conhecimento sobre o educando e à

formação do educador, o qual deveria dominar esse saber para realizar

mais eficazmente sua ação pedagógica (p. 25). Passa-se a se esboçar,

portanto, uma sistematização que irá assumir dimensões maiores no séc.

XX, buscando maior aprofundamento e especialmente maior rigor

metodológico em seu estudo, o que, historicamente, culmina com o

reconhecimento da Psicologia como ciência na mesma época, na Europa e,

em seguida nos Estados Unidos.

Pode-se dizer, portanto, que a virada do

século caracterizou um intenso desenvolvimento da ciência psicológica

em todas as instâncias, quer no plano teórico, destacando-se a

diversidade de abordagens surgidas nessa época, como o aumento

significativo na produção de pesquisas-quer no plano prático, em que

esta ciência penetrou e ampliou seu potencial de aplicação (Antunes,

2001; p. 37).

Mesmo assim, a Psicologia no Brasil

ainda permaneceu ligada a outras áreas do saber por muitos anos e, só

gradativamente, foi delas se separando e assumindo seu espaço próprio

por meio da definição e delimitação cada vez mais explícitas de seu

objeto de estudo e seu campo próprio de ação.

O Brasil da década de 1930 traz um

cenário de diversas transformações, entre elas o início do processo de

industrialização que acaba mobilizando no país, a necessidade de

otimização do trabalho assim como a eficientização do processo

educacional como uma possibilidade de atender uma parcela significativa

dos problemas referentes à força de trabalho (Mancebo apud Mancebo,

2001). Portanto, as primeiras intervenções psicológicas no Brasil

ocorreram junto aos trabalhadores que, na época, passaram a ser

selecionados para trabalhar nas indústrias e no comércio, a partir da

criação do Departamento do Serviço Público (DASP), no governo Getúlio

Vargas, através de concursos. Cabia à Psicologia avaliar aptidões e

habilidades dos indivíduos como um critério de alocação dos sujeitos no

trabalho promovendo, ao lado do aperfeiçoamento técnico, uma adaptação

mais harmoniosa e produtiva aos cargos e funções (Mancebo, 2001; p.

3-4). Isso significou, do ponto de vista da intervenção, a aplicação de

testes psicológicos e descoberta de aptidões profissionais individuais e

seleção/orientação prévia para o mercado de trabalho. Um exemplo disso

foi o curso ministrado em 1945 na Fundação Getúlio Vargas, pelo

professor Mira y Lopes, figura de relevo internacional no campo da

Psicologia Aplicada ao trabalho, cujo tema foram os problemas

enfrentados em seleção, orientação e readaptação (Mancebo, 2001).

Além deste, outros fatos históricos

auxiliaram no crescimento da Psicologia não só enquanto ciência, mas

enquanto campo de atuação.

Observa-se que houve um amadurecimento

da Psicologia entre 1953 e 1962, período este em que o número de

atividades realizadas aponta para indícios de uma maior organização e

sistematização tanto da área de conhecimento quanto da profissão. Não à

toa, os esforços dos profissionais engajados nessas e outras atividades

resultaram, mesmo com a reivindicação de um grupo de médicos pelo veto

ao exercício da psicoterapia por profissionais que não tivessem formação

em Medicina17, na aprovação da lei nº 4119, em 27 de agosto de 1962,

que reconhecia a profissão de psicólogo no país. Esta lei foi

acompanhada por uma ementa que dispunha sobre os cursos de formação

deste profissional e fixava seu currículo mínimo.

Também em 1962, a Portaria nº 227

baixada pelo Ministério da Educação, designou uma comissão de

professores de Psicologia e de especialistas em Psicologia Aplicada para

apreciar a documentação de candidatos ao registro profissional de

psicólogo. No entanto, por falta de atos complementares à lei, a

comissão não conseguiu dar início às atividades naquele ano, dando

continuidade ao processo apenas em 1963, quando, nova portaria

garantindo as necessidades legais, possibilitou o início dos trabalhos

da comissão que recebeu, só nesta época, 1.511 pedidos para a obtenção

do registro profissional. Estes profissionais, pode-se afirmar, foram os

primeiros psicólogos reconhecidos legalmente no país, cuja formação

superior fora obtida principalmente em Pedagogia e Filosofia permitindo

ao Brasil, o lugar de um dos primeiros países do mundo a aprovar e

regulamentar legalmente a profissão de psicólogo (Massimi, 1990; p. 1).

Mas a luta só estava começando afinal,

da mesma forma que a situação política do país alavancou o

desenvolvimento da Psicologia e seu reconhecimento como profissão, assim

também provocou inúmeras adversidades através dos acontecimentos

ocorridos na época, como por exemplo, o Golpe de 64 e a Reforma

Universitária de 1968.

É, também, no decorrer desse período que

acaba se observando um aumento significativo das Instituições de Ensino

Superior (IES) no setor privado. As IES funcionavam, na maioria das

vezes, em condições precárias oferecendo cursos que não necessitavam

nada mais do que salas de aula e professores, estes últimos nem sempre

possuíam a qualificação esperada para formar novos profissionais

(Antunes, 2004). Ainda assim, a procura pelos cursos superiores aumentou

consideravelmente, da mesma maneira que o interesse pela Psicologia.

Na verdade, pelo fato do curso de

Psicologia não significar, naquela época, muito investimento para as

instituições no que diz respeito a sua estrutura na utilização de

material, equipamentos de laboratório, etc, as IES particulares passaram

a deter o maior número de cursos de Psicologia e conseqüentemente, a

responsabilidade na formação dos futuros psicólogos a caminho do mercado

de trabalho.

Os psicólogos encaminhados ao mercado de

trabalho passaram, então, a responder a uma demanda maior do que a

realidade, provocando saturamento, desemprego quando, não obstante, mão

de obra inadequada apontada por Antunes (2004) quando se refere por

exemplo, à discussão fomentada na época, entre Psicologia e Educação, um

dos primeiros campos de intervenção do psicólogo fora da clínica: ou

seja, de um lado, o conhecimento psicológico estava incorporado aos

diferentes aspectos da Pedagogia e à prática profissional dos

educadores; por outro lado, a atuação do psicólogo na escola estava

muito mais calcada numa perspectiva clínica, ocupando-se do atendimento

individual de crianças designadas como portadoras de problemas de

aprendizagem (Antunes, 2004; p.141).

Não diferentemente do que se esperava,

duras críticas foram feitas, tanto por psicólogos quanto por educadores,

em relação à atuação dos psicólogos na escola apontando para uma

deficiência na adequação do fazer deste profissional. Houve até um

momento, em que muitos dos psicólogos desacreditaram na possibilidade da

Psicologia contribuir com as questões educacionais, o que mobilizou a

inibição de muitos psicólogos, na época, em dar continuidade ao trabalho

na escola, já que a expectativa de sua atuação estava voltada para a

clínica e não para intervenções pedagógicas e coletivas. Os poucos

trabalhos que conseguiram intervir no espaço escolar de maneira mais

ampla, foram aqueles que se firmaram e permitiram ao longo dos anos, o

desenvolvimento da Psicologia Escolar (Antunes, 2004).

Em outras palavras, o exemplo acima

citado serve para demonstrar que todos os campos de atuação delimitados

pela Psicologia ao longo de sua trajetória tiveram seu saber e saber

fazer questionados por outros profissionais que, a princípio se

consideravam, por sua formação e prática, “proprietários” do

conhecimento que caracterizava esses campos.

O problema, no entanto, é que muitas

vezes, os questionamentos acabaram por se concentrar não só no campo das

idéias (delimitação de espaços e habilidades), o que teria contribuído e

muito, para o crescimento de ambos, mas sim, na substituição do

profissional de Psicologia por outro, que se julgava capaz de exercer o

mesmo tipo de trabalho ou intervenção do psicólogo.

Por conta disso e de outros fatores

caracterizados na emergência de discutir o papel do psicólogo nos dias

atuais, a Psicologia se viu com a missão de, não só regulamentar,

legalmente, os campos de atuação do psicólogo, mas, principalmente,

discutir continuamente os saberes que envolvem e alicerçam sua prática.

Esse movimento pode ser comprovado por

diversas publicações, organizadas por profissionais da área, principais

escritores dessa história, que têm produzido conhecimento através de

pesquisas que auxiliam na formalização da atuação do psicólogo nos mais

diversos campos nos quais têm atuado, ultimamente, incluindo aqueles

que, há algum tempo atrás, não eram reconhecidos como possibilidade para

o psicólogo. É o caso da Psicologia do Trânsito, Psicologia Jurídica,

Psicologia do Esporte (tema desse curso), entre outros.

Psicologia do Esporte no Brasil

Psicologia do Esporte no Brasil: trajetória e rumos de um campo em construção

Para se compreender a Psicologia do

Desporto, quer quanto às teorias que a fundamentam, como quanto a sua

aplicação prática, é necessário perceber em que consiste o seu conceito,

qual o seu percurso histórico e o seu estado actual (Araújo, 2002; p.

9).

Ao iniciar esta lição citando Araújo, in Serpa e Araújo (2000), é possível perceber que a preocupação com a Psicologia do Esporte não se restringe apenas aos profissionais que compõem o cenário brasileiro. Profissionais de outros países, já há algum tempo, têm desenvolvido trabalhos e pesquisas na tentativa de delinear e compreender o perfil da Psicologia do Esporte dentro de sua realidade específica.

Sendo assim, sem isentar fatos e

acontecimentos de outros países que tenham influenciado, em algum

momento, a história da Psicologia do Esporte no mundo e, em particular, a

“nossa história”, o presente capítulo tem como objetivo definir e

compreender a trajetória da Psicologia do Esporte no Brasil,

identificando em que bases se alicerçam seus fundamentos teóricos, como

tem se constituído seu processo de evolução ao longo do tempo até os

dias de hoje, assim como as necessidades contempladas em função do seu

contínuo crescimento.

Para tal, acredita-se que o ponto de

partida para contar essa história se inicie, a partir do que a

literatura nacional traz a respeito da definição de Psicologia do

Esporte. No entanto, acredita-se ser importante considerar, antes de

recorrer às definições de autores nacionais a respeito do tema, que

existem inúmeras definições sobre Psicologia do Esporte. Algumas,

inclusive, encontram-se concentradas em capítulos de duas publicações da

literatura nacional que também discutem a história e o papel da

Psicologia do Esporte no Brasil: Barreto (2003) e Franco (2004). Veja

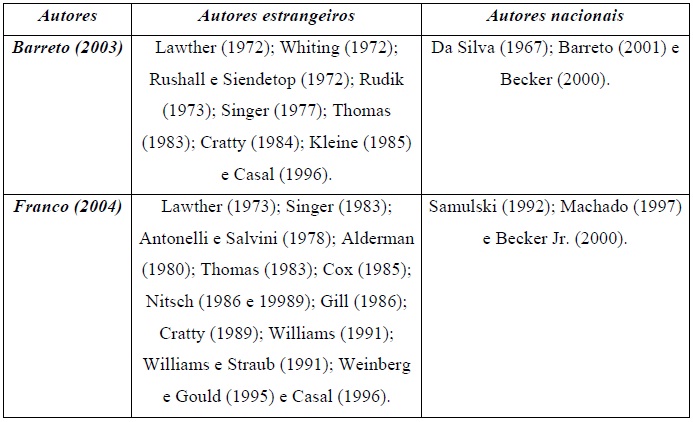

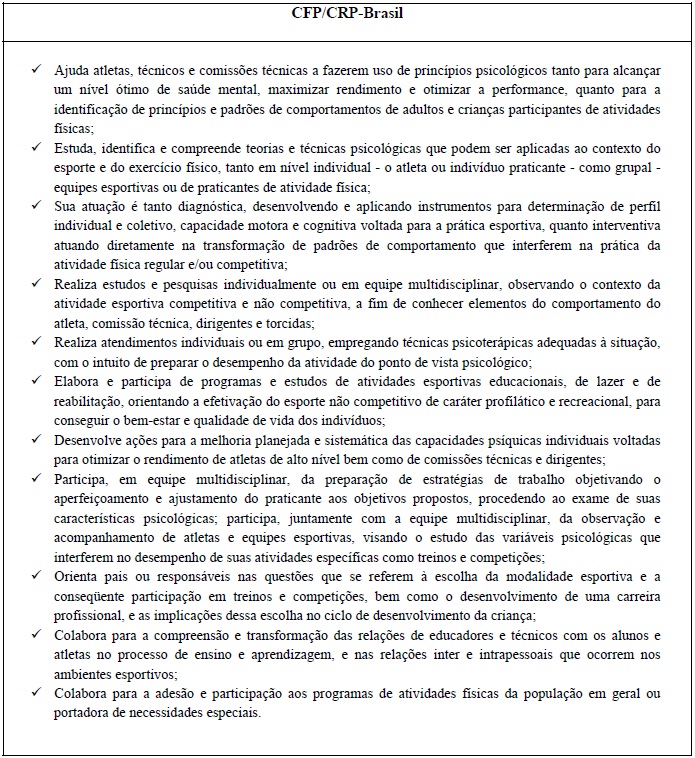

quadro a seguir:

Nomes dos autores estrangeiros e nacionais que definem a Psicologia do Esporte

De acordo com o quadro acima, é possível

contabilizar em Barreto (2003; p. 62-63) 12 definições sobre Psicologia

do Esporte. Destas 12 definições, no entanto, apenas três são de

autores nacionais: Da Silva (1967), Becker Jr. (2000) e Barreto (2001).

Já Franco (2004; p. 34-36), apresenta 16 definições sobre o tema e, da

mesma forma que em Barreto (2003), apenas três delas são referência

nacional: Samulski (1992), Machado (1997) e Becker Jr. (2000). Também é

possível observar, a partir desses dados, que tanto Barreto (2003)

quanto Franco (2004), têm 6 citações de autores em comum, como Lawther

(1972; 1973), Singer (1977; 1978)21; Thomas (1983; 1983), Cratty (1984;

1989), Casal (1996; 1996), além de Becker Jr. (2000; 2000).

Não seria possível afirmar, mas talvez

levantar a hipótese de que estes seis autores poderiam ser aqueles cujas

definições de Psicologia do Esporte aparecem com maior freqüência nas

publicações sobre o assunto. Além disso, um outro dado importante e este

sim, relevante à discussão que se propõe aqui, é com relação aos

autores nacionais. De acordo com o Quadro anterior, ao somar os autores

nacionais citados por Barreto (2003) e Franco (2004), obtêm-se cinco

definições sobre Psicologia do Esporte (incluindo Becker Jr.), comum

para ambos os autores, num período que vai de 1968 (Da Silva) até 2000

(Becker Jr.). Ou seja, em 38 anos, de acordo com estes autores, a

Psicologia do Esporte no Brasil foi definida de cinco formas diferentes o

que, num primeiro momento, pode refletir não só a diversidade, mas a

dificuldade de se chegar a um consenso sobre então o que é a Psicologia

do Esporte?

Mesmo Franco (2004), ao discutir as

diferentes definições sobre Psicologia do Esporte, já aponta para essa

preocupação sobre as divergências encontradas na compreensão desta jovem

ciência. Segundo a autora, um dos motivos que levaria a essa realidade é

que, ao se deparar com diferentes definições, depara-se

conseqüentemente, com a forma como cada autor enxerga a Psicologia do

Esporte, seus objetivos e aplicação.

Nesse caso, levando-se em conta os dados

apresentados no Quadro anterior, haveria ainda 22 definições, ou

melhor, 22 autores diferentes definindo a Psicologia do Esporte, de

acordo, não só com sua formação teórica, mas a realidade na qual esse

autor está inserido, cultura, experiência prática e etc.

Vale relembrar, no entanto, que este

capítulo não tem como objetivo discutir toda e qualquer definição dada

para a Psicologia do Esporte ao longo de quase 100 anos (se levar em

conta o primeiro encontro científico realizado em 1913, em

Lausane-Suíça), o que, só pela sua extensão, já acarretaria num novo

curso, mas sim, propor a reflexão e discussão sobre a Psicologia do

Esporte no Brasil, tomando-se como base publicações nacionais mais

recentes como Becker Jr. (2000), Samulski (2002), Barreto (2003) e

Franco (2004) que trazem, em suas obras, definição e discussão sobre o

tema em questão.

Sendo assim, ao se deparar com as

definições dadas por estes autores sobre Psicologia do Esporte, já é

possível observar diferenças, ou na forma como os mesmos definem a

Psicologia do Esporte, ou na escolha que realizam de definições já

publicadas por outros autores. Veja a seguir:

É a disciplina que investiga as causas e os efeitos das ocorrências psíquicas que apresenta o ser humano antes, durante e

após o exercício ou o esporte, sejam estes de cunho educativo, recreativo, competitivo ou reabilitador (Becker, 2000; p. 19).

após o exercício ou o esporte, sejam estes de cunho educativo, recreativo, competitivo ou reabilitador (Becker, 2000; p. 19).

A Psicologia do Esporte representa uma das disciplinas da Ciência do Esporte e constitui um campo da Psicologia Aplicada.

Segundo Nitsch (1989:29) a “Psicologia do Esporte analisa as bases e efeitos psíquicos das ações esportivas, considerando por um lado, a análise de processos psíquicos básicos (cognição, motivação, emoção) e, por outro lado, a realização de tarefas práticas do diagnóstico e da intervenção” (Samulski, 2002; p. 3).

Segundo Nitsch (1989:29) a “Psicologia do Esporte analisa as bases e efeitos psíquicos das ações esportivas, considerando por um lado, a análise de processos psíquicos básicos (cognição, motivação, emoção) e, por outro lado, a realização de tarefas práticas do diagnóstico e da intervenção” (Samulski, 2002; p. 3).

A Psicologia do Esporte é a ciência do comportamento que visa auxiliar e exercitar o treinador e os atletas de alto rendimento, através de uma metodologia de preparação psicológica, voltada para o desenvolvimento e aprimoramento das habilidades psicomotoras no tocante à auto-eficácia e à auto-eficiência, na adaptação ao estresse pré-competitivo e, como principal meta, capacitá-los cognitiva, emocional e psicomotoramente, no enfrentamento adaptativo do estresse agonístico, na busca da máxima eficiência nas suas performances (Barreto apud Barreto, 2003; p. 62).

A Psicologia do Esporte se interessa pelos fatores psicológicos que influenciam a prática do esporte e do exercício físico, assim pelos efeitos psicológicos que derivam dessa participação (Williams apud Franco, 2004; p. 35).

Baseando-se nessas definições acima descritas, é possível identificar contradições e semelhanças a respeito do que é e a que se propõe a Psicologia do Esporte no Brasil.

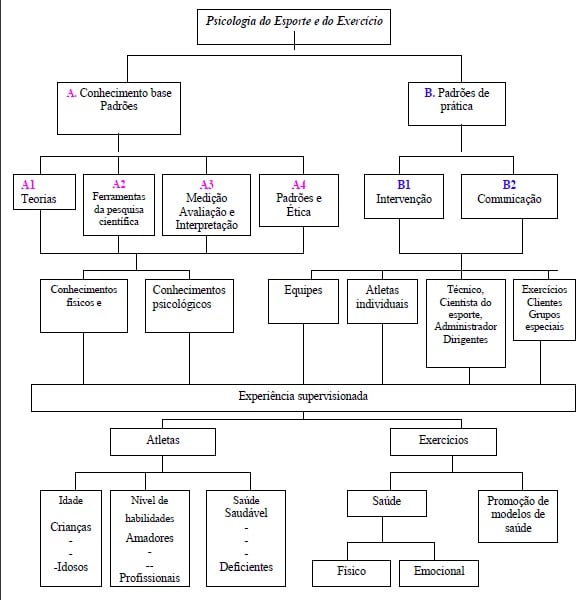

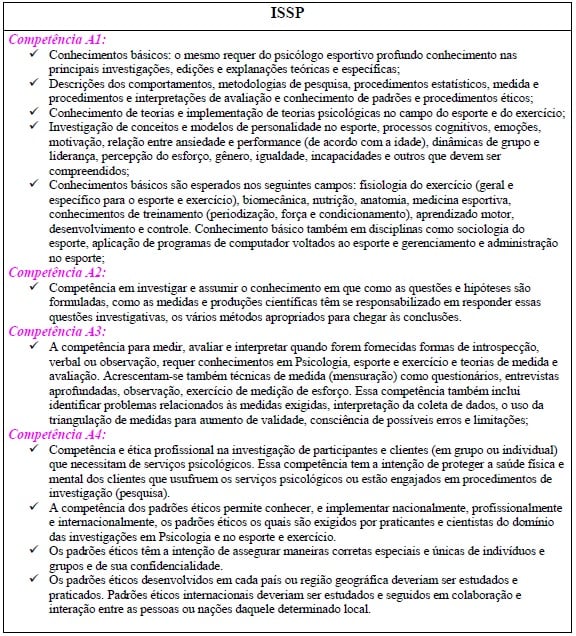

Segundo Becker Jr. (2000), por exemplo, a

Psicologia do Esporte denominada por ele de Psicologia Aplicada ao

Esporte e ao Exercício é uma disciplina científica, cujo campo

profissional está associado a três áreas distintas: Prática do exercício

e do esporte, Psicologia e outras ciências. Ou seja, segundo este

autor, há uma subdivisão clara da Psicologia do Esporte: em primeiro

lugar, a Psicologia associada à prática de exercício e esporte estaria

estudando questões emocionais originadas pelo praticar exercício e/ou

esporte. Nessa direção, afirma Becker Jr.: A Psicologia objetiva também,

estudar o efeito do exercício sobre a área emocional do ser humano

normal como aquele portador de patologias (2000, p. 20). Em segundo

lugar, submetida à área da Psicologia, a Psicologia do Exercício e

Esporte fudamentaria-se nas diferentes linhas da Psicologia e, de um

modo geral, como subdisciplina desta, contribuiria para seu maior

entendimento (p. 20). E, em terceiro e último lugar, submetida ao que o

autor chama de outras ciências, a Psicologia do Exercício e do Esporte

ocuparia o lugar de uma disciplina entre as ciências do Movimento Humano

e as Ciências do Esporte. Em outras palavras, o profissional em atuação

nesta área poderia ganhar conhecimento específico através de

investigações, utilizando abordagens interdisciplinares, ou seja, usando

o conhecimento de outras ciências (p. 20).

Aparentemente, a definição dada por

Becker Jr. (2000), parece ser, à primeira vista, a que mais abrange

possibilidades de intervenção para a Psicologia do Esporte, não fossem

algumas questões que merecem ser levantadas. A primeira se refere à

afirmação do autor em relação à Psicologia do Esporte como sendo uma

disciplina e não um campo de intervenção da Psicologia como já

reconhecido e mencionado ao longo deste trabalho. Isso significa que, no

papel de disciplina e não de campo de intervenção, a Psicologia do

Esporte poderia estar inserida em qualquer área, cujos interesses estão

relacionados ao seu conteúdo, portanto, às Ciências do Movimento Humano e

às Ciências do Esporte, como o próprio Becker Jr. afirma (2000; p. 20).

Como conseqüência, ao assumir essa

posição, a Psicologia do Esporte, neste sentido, seria vista apenas como

uma disciplina acadêmica, cujo conteúdo abrangeria teorias e métodos

que permitissem ao aluno aprender como lidar emocionalmente com um

indivíduo que pratica exercício ou esporte, já que as ciências acima

citadas são ciências que reconhecem a Educação Física como uma de suas

áreas (Reis, 2002; Tubino, 2002). Nesta mesma linha de raciocínio, ainda

Becker Jr. teria estabelecido a Psicologia do Esporte como

subdisciplina da Psicologia, ou seja, como uma nova disciplina submetida

a uma outra, dentro da própria Psicologia.

A Psicologia do Esporte, portanto, seria

tanto uma disciplina da Psicologia como da Educação Física e, dessa

forma, tanto psicólogos como educadores físicos poderiam aprender e

desenvolver trabalhos nesta área (?), campo (?), disciplina (?) ou

subdisciplina (?).

Já a definição de Samulski (2002), além

de demonstrar a influência de um autor estrangeiro (Nitsch), estabelece

que a Psicologia do Esporte é uma disciplina das Ciências do Esporte e

um campo da Psicologia aplicada. Ao fazer essa afirmação, o autor assume

que a Psicologia do Esporte está inserida em duas áreas distintas da

ciência que contêm, em suas características, referenciais teóricos e

conteúdos bastante diferenciados.

Um outro aspecto a ser levantado é que,

ao endossar a afirmação de Nitsch que, a “Psicologia do Esporte analisa

as bases e efeitos psíquicos das ações esportivas, considerando por um

lado, a análise de processos psíquicos básicos (cognição, motivação,

emoção) e, por outro lado, a realização de tarefas práticas do

diagnóstico e da intervenção”, Samulski defende um fazer da Psicologia

do Esporte, inicialmente, voltado apenas ao alto rendimento, já que o

mesmo não esclarece o que ele denomina de “ações esportivas”, ou seja,

se essas ações são apenas voltadas à competição ou também se incluem

ações de lazer e saúde.

A terceira definição aqui relacionada é a

definição de Barreto (2003). Essa definição já deixa explícito que não

existe qualquer outro fazer da Psicologia do Esporte que não seja o do

alto rendimento. Sem hesitação, o autor afirma que o trabalho de

intervenção está focado diretamente para o desenvolvimento e

aprimoramento das habilidades psicomotoras no tocante à auto-eficácia e à

auto-eficiência, na adaptação ao estresse pré-competitivo e, como

principal meta, capacitá-los cognitiva, emocional e psicomotoramente, no

enfrentamento adaptativo do estresse agonístico (p. 62). Qualquer que

seja o trabalho de orientação psicológica, este deve estar voltado ao

sucesso e à superação do atleta, visando sempre a máxima eficiência nas

suas performances. Em outras palavras, a Psicologia do Esporte, baseada

nesta definição, não teria espaço no esporte de reabilitação, atividade

física, projeto social e etc, ou, se abrangesse todas essas

possibilidades, talvez não se chamasse Psicologia do Esporte.

Ainda em Barreto (2003), um outro dado

importante que aparece na sua definição é quando afirma que a Psicologia

do Esporte é a ciência do comportamento. Se analisado por esse prisma, é

possível sugerir duas interpretações: a primeira é de que, sendo uma

ciência do comportamento, a Psicologia do Esporte poderia estar inserida

em qualquer uma das ciências reconhecidas como ciências do

comportamento como a Antropologia, Sociologia e a própria Psicologia

(que teve sua origem, inicialmente, como ciência do comportamento

através dos experimentos realizados em laboratório no final do séc XIX).

Em segundo lugar, essa afirmação também pode levar ao entendimento de

que a Psicologia do Esporte seria uma ciência relacionada à Análise do

Comportamento, ou seja, uma das abordagens reconhecidas dentro da área

da Psicologia voltada a estudar, especificamente, o comportamento do

indivíduo.

No entanto, avançando um pouco mais na

obra de Barreto (2003), em um capítulo denominado Campos Psicológicos

como base da Psicologia Esportiva, é possível encontrar uma postura mais

flexível e, ao mesmo tempo, mais determinada do autor, a respeito da

Psicologia do Esporte. Afirma Barreto: o esqueleto da psicologia

esportiva repousa na riqueza científica das psicologias aplicadas (p.

67). Ou seja, para ele, são os vários campos da Psicologia aplicada que

irão alicerçar as bases científicas da Psicologia do Esporte fornecendo,

através da sua diversidade, contribuições significativas no que diz

respeito ao fazer e ao saber fazer do psicólogo esportivo e por que não

do educador físico que, segundo Barreto (2003), costuma usar princípios

da Teoria do Reforçamento Contínuo e Intermitente nos seus ensinamentos,

na tentativa de motivar o atleta a um desempenho melhor na aprendizagem

de sua habilidade técnica (p. 68). Um pouco mais adiante reafirma: um

treinador inteligente ajuda o atleta a manter-se dentro dos níveis de

sua realidade técnica, encorajando-o a obter mais progressos nas metas

estabelecidas (p. 69).

Estas duas frases estão incluídas na

explicação dada pelo autor sobre as contribuições de um dos campos da

Psicologia à Psicologia do Esporte, a Psicologia Experimental. Além

deste, são ainda citados os campos da Psicologia do Desenvolvimento,

Psicologia da Personalidade, Psicologia Educacional, Psicologia Social e

Psicologia Clínica. Portanto, para Barreto (2003), a Psicologia do

Esporte está voltada ao alto rendimento e, sua base teórica é formada,

principalmente, pela contribuição advinda dos vários campos aplicados da

Psicologia.

A quarta e última definição não é de

autoria de Franco (2004). Na verdade a autora, como já mencionado

anteriormente, ao discutir as diferentes definições da Psicologia do

Esporte, deixa clara sua preferência pela definição de Williams (1991).

Segundo ela, a Psicologia do Esporte ainda é vista por alguns autores

como diagnosticadora de percalços esportivos (p. 37), isso quer dizer,

voltada apenas a diagnosticar causas de uma enfermidade sem valorizar o

fator prevenção. Por conta disso, sua escolha por Williams (1991) se deu

pelo fato de acreditar que sua definição abarca tanto a aplicação da

Psicologia do Esporte no contexto esportivo como na atividade física,

fatores importantes que alguns autores ainda excluem; e, além disso,

considera a influência recíproca entre os efeitos psicológicos e a

prática do esporte ou do exercício físico, isto é, tanto o esporte

quanto o exercício interferem no psiquismo como este pode alterar a

prática física (p.33).

O mesmo, no entanto, não pode ser

observado nas outras três definições apresentadas por Becker Jr. (2000),

Samulski (2002) e Barreto (2003). Nenhuma delas consegue se sustentar

por si só. Todas, na verdade, acabam se complementando de uma forma ou

outra. Em Becker Jr. (2000) e Samulski (2002), por exemplo, encontram-se

pontos comuns: ambos classificam a Psicologia do Esporte não como um

campo da Psicologia, mas como uma disciplina das Ciências do Esporte; já

as definições de Becker Jr. (2000), Samulski (2002), Barreto (2003) e

Williams apud Franco (2004) afirmam que a Psicologia do Esporte

investiga, analisa, auxilia e se interessa pelas causas e efeitos dos

fatores psíquicos que ocorrem com o atleta.

Das quatro definições, no entanto,

apenas Becker Jr (2000) e Williams apud Franco (2004) abordam a

Psicologia do Esporte voltada não só para o esporte de alto rendimento,

mas também à atividade física, ou seja, a quem apenas pratica um

exercício, seja por saúde ou lazer. Nos dois outros autores, Samulski

(2002) e Barreto (2003), fica claro que a Psicologia do Esporte está

voltada para atletas de alto rendimento, enfocando auto-eficácia,

melhora da performance e etc.

Diante dessa realidade, de semelhanças e

contradições apresentadas até o momento, torna-se difícil não

evidenciar a dificuldade de se definir a Psicologia do Esporte e,

conseqüentemente, delimitar seu público alvo, assim como os

profissionais aptos a exercer o trabalho de intervenção. Na mesma

proporção, não bastando diferentes definições, ainda existem diferentes

denominações.

Alguns autores como Becker Jr (2000) e

Samulski (2002) costumam usar, para se referir à Psicologia do Esporte o

nome Psicologia do Exercício e Esporte ou Psicologia do Esporte e do

Exercício; outros preferem apenas utilizar Psicologia do Esporte ou

ainda Psicologia aplicada ao esporte e, talvez, o que cause maior

discussão seja a denominação Psicologia no esporte. Isso porque, na

verdade, a questão não se resume a apenas um nome, mas sim ao que ele

pode abranger a partir de sua denominação.

Já fora do Brasil, por exemplo, os

termos utilizados normalmente, são Psicologia do Esporte e do Exercício

(Sport and Exercise Psychology) e Psicologia do Esporte (Sport

Psychology). Mesmo não incluindo o termo Exercício, a segunda

denominação não traz contradições na sua definição, quando comparada à

primeira. Tampouco, encontram-se discussões em torno da preposição do ou

no em Psicologia do Esporte. Este fato pode significar que, em outros

países, a Psicologia do Esporte conserva a mesma identidade, no que diz

respeito a objetivos e público alvo. Um exemplo que comprova essa

afirmação se encontra em Araújo (2002), autor português, citado no

início desse capítulo, que procurou, através das definições de autores

como Feltz (1992); Gill apud Feltz (1992), Cratty apud Feltz (1992),

Singer (1993) e a Federação Européia de Psicologia do Esporte e das

Atividades Corporais (FEPSAC) (1995), investigar também o que constituía

a Psicologia do Esporte para esses autores.

A conclusão a que Araújo (2000) chegou a

partir das definições dos autores e Federação Européia de Psicologia

foi a seguinte: de que, a própria FEPSAC, enquanto Federação Européia de

Psicologia do Esporte e das Atividades Físicas, criada em 1968 durante o

primeiro Congresso Europeu de Psicologia do Esporte, em Varna

(Bulgária), com o objetivo de sossegar as divergências até então

apontadas pelos autores acima citados pelo autor (p. 10), emitiu sua

própria definição de Psicologia do Esporte:

A Psicologia do Esporte diz respeito

aos fundamentos psicológicos, processos e conseqüências da regulação

psicológica de atividades relacionadas ao esporte, tendo como sujeitos

dessa atividade uma ou mais pessoas. O foco pode ser um comportamento ou

aspecto (dimensão) psicológico do comportamento humano, seja ele

afetivo, cognitivo, motivacional ou sensório-motor. A atividade física

pode acontecer num contexto competitivo, educacional, recreativo,

preventivo e de reabilitação, incluindo exercícios realizados para

saúde. Os sujeitos são todas as pessoas envolvidas em diferentes

contextos do esporte e do exercício como atletas, treinadores, juízes,

professores, fisioterapeutas, pais, espectadores, etc.

(tradução livre)

(tradução livre)

Segundo Araújo (2000), essa definição

conseguiu satisfazer os dois lados possíveis da Psicologia do Esporte no

que diz respeito ao seu objetivo e intervenção: o esporte competitivo e

a atividade física, esta última não visando ao rendimento, mas sim, à

educação, à recreação, à saúde, ao lazer e à reabilitação.

Já em termos de Brasil, o que se

encontra em termos de órgãos representativos da Psicologia do Esporte é

bem restrito. Além Sociedade Brasileira de Psicologia do Esporte, da

Atividade Física e da Recreação (SOBRAPE), criada em 1979, em Novo

Hamburgo-RS, a Sociedade Mineira de Psicologia do Esporte e a Sociedade

Gaúcha de Psicologia do Esporte e do Exercício (SOGAPE) e, a Associação

Brasileira de Psicologia do Esporte (ABRAPESP), criada em 2003, durante o

I Simpósio de Psicologia do Esporte, promovido pelo Instituto Sedes

Sapientiae, em SP.

Vale ressaltar, porém, que apenas a

Sociedade Mineira de Psicologia do Esporte e a SOGAPE aparecem

cadastradas no site da SOBRAPE, recentemente desenvolvido. E aqui é

importante um parêntese em relação a essa questão: não fica claro se, a

existência de apenas duas Sociedades registradas no site se deve ao fato

da pouca divulgação sobre o mesmo, ou se, até hoje, após 26 anos, só

estas duas Sociedades se credenciaram.

De qualquer forma, essa iniciativa da

SOBRAPE, de criar um site, representa um movimento importante na direção

de tornar essa Sociedade mais acessível aos interessados em Psicologia

do Esporte e aos profissionais que atuam e/ou contribuem nesse campo.

Resta só saber, se o mesmo também irá

ajudá-la a se reafirmar enquanto órgão oficial, ajudando-a a cumprir os

objetivos a que tem se proposto desde 1979: dar oportunidade aos

profissionais integrados ao esporte reunirem-se e multiplicarem seus

conhecimentos entre si (Becker Jr., 2000; p. 116).

Se isso se concretizar, é possível que

essa atitude não corra o risco de se constituir em mais uma iniciativa

isolada como inúmeros endereços virtuais que trazem informações sobre

Psicologia do Esporte e que foram em sua maioria, iniciativas

individuais de profissionais que decidiram compartilhar suas

experiências e conhecimento numa época em que não existia nenhum site

oficial que suprisse as expectativas e dúvidas de pessoas interessadas

em Psicologia do Esporte, pelo menos, em termos de Brasil.

Hoje, pode-se afirmar que, além da

SOBRAPE, sites oficiais como dos Conselhos Federal e Regional de

Psicologia (www.pol.org.br e www.crpsp.org.br , respectivamente) trazem,

desde 2001, quando foi aprovado o título de especialista em Psicologia

do Esporte, informações sobre cursos, código de ética e formação do

psicólogo esportivo. Mas nem sempre foi assim. Ou seja, ao longo desses

48 anos, isso significa, desde de 1957, quando o psicólogo João

Carvalhaes começou a desenvolver um trabalho de orientação psicológica

com os jogadores do São Paulo Futebol Clube e, mais tarde na Seleção

Brasileira de Futebol (Rubio, 2000), os profissionais da área têm se

mostrado com ótimas intenções para tornar a Psicologia do Esporte no

Brasil, um campo reconhecido com sujeitos, método e intervenção

determinados. E, seria no mínimo, infame, afirmar o contrário.

No entanto, ao que parece, mesmo com

todos os esforços, a Psicologia do Esporte tem se desenvolvido apenas

dentro de núcleos. Ou seja, é possível identificar grandes avanços

dentro da Psicologia do Esporte em São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Rio

Grande do Sul e alguns outros mais modestos, nas regiões norte e

nordeste do país. Mas a interrelação que deveria existir entre esses

núcleos é mínima, o que, sem discussão, influencia diretamente os canais

de comunicação voltados a germinar novos seguidores. Por conta disso, é

reforçado o desejo de não se perpetuar iniciativas isoladas.

Alguns autores da Psicologia do Esporte

no Brasil compartilham dessa preocupação e ressaltam suas expectativas

em relação à solidificação da área, entre eles Brandão (1995), Machado

(1997), De Rose Jr. (2000) e Rubio (2000a). Veja o que eles dizem:

...Uma das funções da Sociedade

Brasileira de Psicologia do Esporte deve ser a de discutir e clarificar

quem é tecnicamente e legalmente capacitado ou qualificado para aplicar

os princípios psicológicos a atividade física e ao esporte, qual a

formação profissional mínima requerida para o desempenho profissional,

seja ele acadêmico ou aplicado. Esta preocupação se deve ao fato de que a

Psicologia do Esporte no Brasil precisa ser reconhecida como ciência e

como campo profissional de trabalho. Este reconhecimento é que levará a

identificação e delineamento de todos os tipos de contribuição e

interfaces da Psicologia do Esporte (Brandão, 1995; p. 142).

Pela sua pequena história

acredita-se que a Psicologia do Esporte está principiando um caminho

promissor, no aguardo do reconhecimento que merece, tendo em vista a

dialética trajetória assumida, de questionamentos geradores de respostas

que precipitam novas questões...Os esforços e a seriedade a que se

prende quem assume a área serão responsáveis pela sua divulgação e

crescimento, independendo da formação inicial do pesquisador e da área

de atuação a que se atem, transitando livremente pelo esporte escolar,

passando pelas atividades livres e esporádicas da recreação e do lazer,

até atingir o esporte competitivo, de resultados olímpicos (Machado,

1997; p.18).

Discutir, participar de fóruns de

debates, unir-se a grupos de estudos, elaborar projetos de pesquisa,

publicar (trabalhos, artigos e livros), unir esforços e colocar à

disposição de todas as experiências adquiridas no decorrer do tempo

talvez sejam as melhores estratégias para a consolidação de uma área tão

importante e rica, como a Psicologia, no contexto esportivo (De Rose

Jr., 2000; p. 35).

...Só poderemos falar de uma Psicologia do Esporte brasileira quando sua diversidade tiver sido compartilhada e

discutida nas diversas regiões do país, assentada no conhecimento e na realidade produzido por nós (Rubio, 2000a; p. 128).

discutida nas diversas regiões do país, assentada no conhecimento e na realidade produzido por nós (Rubio, 2000a; p. 128).

O posicionamento desses autores deixa evidente algumas necessidades emergentes da Psicologia do Esporte que merecem ser discutidas e aprofundadas. Mas antes de fazê-lo, acredita-se ser importante resgatar um pouco da história da Psicologia do Esporte no Brasil baseando-se, principalmente, nos eventos ocorridos ao longo desses anos e que, de uma forma ou de outra, contribuíram para a sua divulgação.

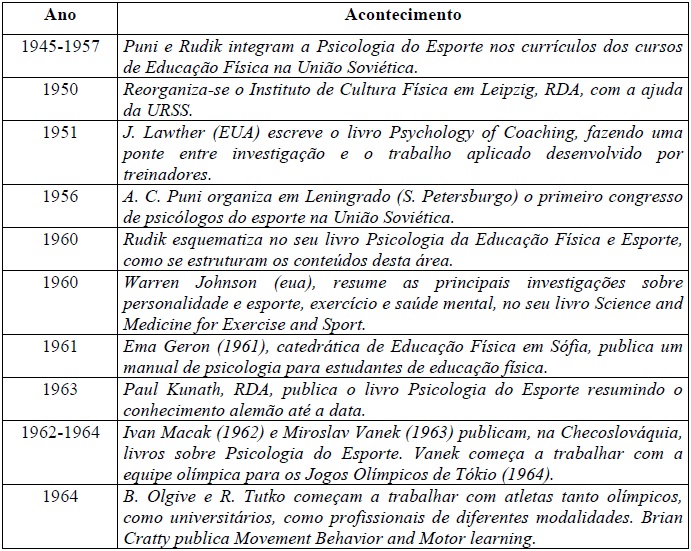

Vale ressaltar que o critério aqui

escolhido parte da constatação de que a Psicologia do Esporte brasileira

não dispõe, como em outros países, de uma cronologia de acontecimentos

regulares, que pudessem contemplar uma divisão histórica em períodos

como a realizada por Araújo (2002) para a compreensão dos fatos que

influenciaram a Psicologia do Esporte em Portugal. O autor, também na

busca de compreender a sua realidade, baseando-se em outros dois autores

Cruz-Féliu (1991) e Brito (1996), propôs 6 períodos de divisão para a

história da Psicologia do Esporte: Raízes da Psicologia do desporto (até

1919); Antecedentes preparatórios da Psicologia do desporto

(1920-1945); Emergência da Psicologia do desporto (1946-1964); Autonomia

da Psicologia do desporto (1965-1981); Especificação da Psicologia do

desporto (1982-1992) e Integração da Psicologia do desporto (1993 até

hoje 2002). No caso do Brasil, no entanto, este tipo de divisão seria

quase impossível, uma vez que, como já dito anteriormente, o primeiro

fato reconhecido, que comprova os primeiros sinais de uma intervenção

psicológica voltada ao esporte, ocorreu só em 1954.

Sendo assim, ao relatar a história da

Psicologia do Esporte brasileira, preferiu-se não optar por nenhuma

divisão específica, discorrendo e discutindo, apenas, seus principais

fatos históricos até os dias de hoje. Para isso foram usadas as

seguintes fontes de consulta: Brandão (1995); Machado (1997); Rubio

(2000; 2000a); Abdo (2000a); Becker Jr. (2000a; 2000); Epiphanio (2001);

Rodrigues (2003); Barreto (2003) e Franco (2004).

Neste sentido, é possível afirmar que,

de acordo com os autores, o primeiro grande acontecimento que inaugurou

uma nova prática na história da Psicologia no Brasil, foi o trabalho

realizado pelo psicólogo João Carvalhaes, na década de 50 [1950]. Vale

ressaltar aqui, que sua importância não se deu apenas pelo fato de ser

uma intervenção inédita, mas principalmente por que a Psicologia, até

então, ainda não tinha sido reconhecida legalmente como profissão no

país (ver p. 61).

Segundo Epiphanio (2001) e Becker Jr.

(2000), João Carvalhaes começou, em 1954, a desenvolver um trabalho com

árbitros de futebol, no Departamento de Árbitros da Federação Paulista

de Futebol. Posteriormente, Carvalhaes trabalhou com os jogadores do São

Paulo Futebol Clube, onde permaneceu por 17 anos, além de acompanhar a

Seleção Brasileira de Futebol rumo à Copa de 1958. Naquela época, o

Brasil foi o único país a ter um psicólogo como integrante de sua

delegação, mas este fato, ao contrário do que se esperava, trouxe

diversas críticas pelo fato de Carvalhaes ter, em suas avaliações

psicológicas, considerado jogadores como Pelé e Garrincha, inaptos para

comporem a equipe do Brasil (Epiphanio, 2001; p. 11). Em outras

palavras, considerar jogadores de talento reconhecidos como inaptos a

fazer parte da Seleção Brasileira era inexplicável, principalmente

porque tanto Pelé quanto Garrincha foram os responsáveis por diversos

gols que levaram o Brasil a ser campeão.

De qualquer forma, independente desse

acontecimento, o psicólogo do São Paulo Futebol Clube participou de

vários eventos científicos, incluindo o VI Congresso Interamericano de

Psicologia, em 1959, no Rio de Janeiro com o trabalho Experimentações

Psicológicas no Esporte e o II Congresso Mundial de Psicologia do

Esporte ocorrido em Washington em 1969, com a apresentação do trabalho

Correlação entre o estado psicológico e o rendimento do atleta de

futebol (Abdo, 2000a; p. 15). Em 1974, publicou o livro Psicologia no

Futebol onde descreveu o trabalho realizado nesta modalidade e suas

demais particularidades (Rubio, 2000a).

O segundo psicólogo a desenvolver um

trabalho com a Seleção Brasileira de Futebol foi Athayde Ribeiro da

Silva, na Copa de 1962 que ocorreu no Chile. Segundo Barreto (2003), Da

Silva chegou até a formalizar a criação de uma Sociedade Brasileira de

Psicologia do Esporte, no Rio de Janeiro, mas nunca chegou a

regularizá-la (p. 47). No entanto, suas contribuições ao longo dos anos

foram bastante importantes. Entre elas é possível citar a publicação do

primeiro livro de Psicologia do Esporte, Futebol e Psicologia, escrito

em parceria com outro psicólogo Emílio Mira, em 1964; sua participação,

em 1965, do I Congresso Mundial de Psicologia do Esporte, em Roma, com o

trabalho Observações sobre Psicologia aplicada ao Futebol [também neste

Congresso, foi criada a Sociedade Internacional de Psicologia do

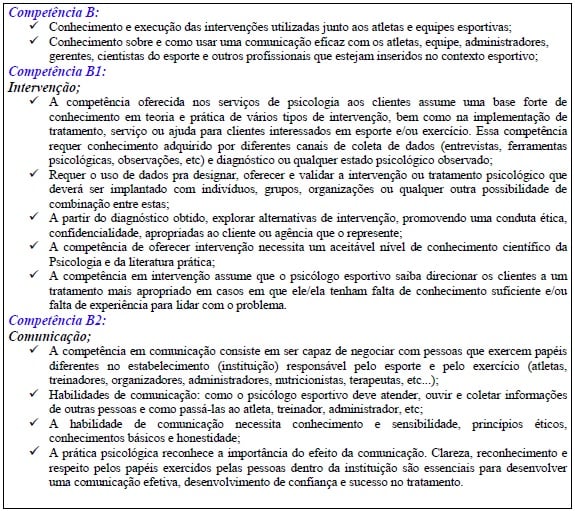

Esporte (ISSP- International Society of Sport Psychology)], sociedade